2. EL «DESGUACE» DEL CONJUNTO PICTÓRICO DE SAN LORENZO DE ISABARRE

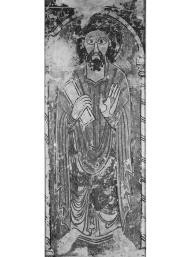

⌅Cuando en 1904 Lluís Domènech i Montaner pudo contemplar in situ las pinturas murales del ábside de San Lorenzo de Isabarre, estas se encontraban ocultas tras un retablo barroco.4Enric Granell y Antoni Ramon, Lluís Domènech i Montaner. Viatges per l’arquitectura romànica catalana (Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2006), 166. Pocos años más tarde, en 1909, Adolf Mas tuvo la oportunidad de realizar la única fotografía que se conserva anterior al arranque de las pinturas, la cual tan solo muestra una visión muy parcial del conjunto (Arxiu Mas, C-4082; fig. 1). Este valioso testimonio gráfico fue publicado por Josep Gudiol i Cunill en 1927 y, por separado, por Charles L. Kuhn y Chandler Rathfon Post en 1930.5Josep Gudiol i Cunill, La pintura mig-eval catalana. Els primitius, vol. 1, Els pintors. La pintura mural (Barcelona: S. Babra, 1927), fig. 187; Charles L. Kuhn, Romanesque mural painting of Catalonia (Cambridge: Harvard University Press, 1930), pl. LVIII, fig. 1; Chandler Rathfon Post, A History of Spanish Painting (Cambridge: Harvard University Press, 1930), vol. 1, fig. 24.

Fig. 1. Vista parcial de las pinturas del ábside de Isabarre en 1909. © 26/0 Institut Amatller d’Art Hispànic - im. 02771002 (foto Mas C-4082/1909) © 26/0 Institut Amatller d'Art Hispànic - im. 02771002 (foto Mas C-4082/1909).

Este último autor afirmó que las pudo contemplar antes de 1930.6Post, A History of Spanish, 145. El proceso de arranque, venta y dispersión del conjunto fue algo complejo y conflictivo, y se prolongó durante bastantes años.7Montserrat Pagès, La pintura mural romànica de les Valls d’Àneu (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008), 166-168; Guardia y Olañeta, «Dels Pirineus als Alps», 37-42. En 1941, el comerciante de antigüedades Josep Bardolet inició las gestiones para solicitar permiso al obispado de Urgell para arrancarlas, el cual no le fue concedido hasta 1953, momento en el que se procedió a su extracción por parte de Ramon Gudiol y se inició el proceso de venta de los fragmentos. Una década más tarde, en diciembre de 1962, Josep Gudiol donó al entonces Museo de Arte de Barcelona los tres fragmentos que se encontraban en peor estado.8En el acta de la Junta de Museus del 10 de enero de 1963 (ANC, ANC1-715-T-863), Ainaud informa de la entrega a título de donación, por parte de Josep Gudiol, de diversos fragmentos procedentes de Isabarre y Surp, sin concretar la cantidad ni la descripción de las obras. En el catálogo de la exposición Legados y donativos a los Museos de Barcelona 1952-1963, se informa que en los mismos se representaban unos bustos dentro de medallones, una figura de santo o santa y figuras de santos.9Legados y donativos a los Museos de Barcelona 1952-1963. Catálogo. Palacio de la Virreina: diciembre 1963 - enero 1964 (Barcelona: Junta de Museos de Barcelona, 1963), 52. Poco después, en julio y octubre de 1963, dos actas de la Junta de Museos dan testimonio del inicio del proceso de adquisición al propio Gudiol de varios paneles, sin concretar, y de su correspondiente depósito en el museo —en julio de dicho año—, mientras se cerraba la operación. En la primera acta se acuerda gestionar la compra de estas obras, que también incluían piezas de Surp y de València d’Àneu, por un precio total de trescientas mil pesetas.10ANC, ANC1-715-T-869. Claramente se trata de otros paneles diferentes a los anteriormente donados, como lo pone de manifiesto el hecho de que se hable de «un lote con nuevos fragmentos».11Son los que al entrar en el museo se les asignaron los números de inventario 69506, 69507, 69508 y 69509. En el acta de la reunión de octubre, se decide admitir hasta un máximo de trescientas sesenta mil pesetas por el lote.12ANC, ANC1-715-T-870. Esta elevación del precio tope es un evidente indicio de que se estaba llevando a cabo un proceso de negociación que se prolongó varios meses. Muy posiblemente, se acordó una cifra final de trescientas cuarenta y cinco mil pesetas, dado que esta es la cantidad que figura en un expediente, datado el 9 de noviembre de 1963, en el que se relacionan las obras pendientes de adquisición por parte del Ayuntamiento de Barcelona destinadas a los museos municipales.13Relació d’obres pendents d’adjudicació, AMCB, Fons Ajuntament de Barcelona, H145, exp. 10/1963. En dicho documento se especifica que ciento setenta mil correspondían a los fragmentos de Isabarre. Sin embargo, la operación se frustró y no se llegó a cerrar, posiblemente como consecuencia de las reacciones que suscitó el conocimiento de que dos paneles con pintura mural, uno de Isabarre y otro de Surp, habían sido adquiridos en 1956 por The Toledo Museum of Art (Ohio).14Pagès, La pintura mural, 166, nota 9. La noticia que destapó el asunto fue publicada en Carmen Bernis, «Bibliografía. Museos. Colecciones. Ventas», Archivo Español de Arte 136 (1961): 363. El director general de Bellas Artes, Gratiniano Nieto, escribió dos cartas, en junio y diciembre de 1964, a Ramón Iglesias Navarri, obispo de Urgel, en las que le requería explicaciones sobre este hecho y le solicitaba información sobre el responsable de dicha venta.15ACU, caja C-172. Agradezco al Museu Diocesà d’Urgell, especialmente a Clara Arbués y a Teresa Font, el acceso a esta documentación, así como las facilidades dadas para fotografiar los paneles de Isabarre. El prelado explicó en su respuesta de 25 de junio de 1964 que habían cedido los fragmentos de pintura a Bardolet «con la persuasión de que irían al Museo de Pintura románica de Barcelona, con el que estaba en relación», y mostró su perplejidad por el hecho de que algunas piezas terminaran en Ohio.16ACU, caja C-172. También está documentada una carta de 2 de junio de 1964 de Bardolet a Pablo Vidal, presbítero del obispado, en la que alude al asunto de Isabarre y le sugiere, en un escrito plagado de faltas de ortografía, que no realizara ninguna gestión en organismos oficiales para no echar a perder la resolución del conflicto.17Una fotocopia de esta carta se encuentra en la carpeta 69507 del archivo del Departament d’Art Romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya, al cual agradezco, especialmente a Gemma Ylla, todas las facilidades que me han dado para consultar la documentación sobre las obras de Isabarre y de Surp. El asunto se resolvió con el retorno a la Seo de Urgel, en abril de 1966, de seis de los paneles que habían sido donados o estaban en curso de negociación para su adquisición. Este traslado fue acompañado de un pago a Ramon Gudiol por parte del obispado, el 6 de abril de 1967, de trescientas ochenta y cinco mil pesetas, importe en el que se incluía tanto la adquisición de las piezas de los conjuntos de pintura de Isabarre, Surp y València d’Àneu, como su restauración.18Pagès, La pintura mural, 168. Una fotocopia del justificante de cobro firmado por Ramon Gudiol se conserva en el archivo del Departament d’Art Romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Finalmente, estas obras pasarían a formar parte de la colección del nuevo Museu Diocesà d’Urgell, inaugurado en 1975.19Sobre la formación de este museo, véase Albert Vives, «Museu Diocesà d’Urgell», en Catalunya Romànica, vol. 23, Museu d’Art de Girona. Tresor de la catedral de Girona. Museu Diocesà d’Urgell. Museu Frederic Marès (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988), 209-210. De esta manera, del conjunto de Isabarre, solamente quedó en el Museo de Arte de Barcelona un panel en el que se representa a santa Catalina.

3. LAS PIEZAS DEL PUZLE

⌅Dado que en la actualidad ningún trabajo recoge la totalidad de los fragmentos conservados de la decoración mural de San Lorenzo de Isabarre, llevaremos a cabo su enumeración y breve descripción, la cual acompañaremos del correspondiente material fotográfico, actual y pasado, así como de un cuadro resumen (cuadro 1). Asimismo, trataremos sobre la problemática de la identificación de los personajes, pues entendemos que ha estado incorrectamente resuelta hasta el momento. Todo ello nos servirá de base para las argumentaciones que haremos con posterioridad sobre la ubicación original de las imágenes en el conjunto.

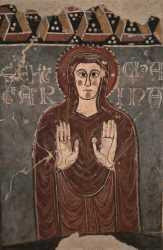

En el MNAC, se conserva desde 1963 un panel con la imagen de medio cuerpo de una mujer que viste una túnica marrón bajo un manto del mismo color, pero algo más oscuro, con el que cubre su cabeza nimbada (inv. 69507; 94,5 cm x 61 cm; fig. 2).

Cuadro 1. Relación de fragmentos conservados

| ICONOGRAFÍA | PARADERO | N.º INV. | DIMENSIONES | INSCRIPCIÓN |

|---|

| Santa Catalina | MNAC | 69507 | 94,5 cm x 61 cm | SENC(ta) CHA/TAR/INA |

| San Bernabé | MDU | 6 | 177 cm x 64 cm | BARN/AB/E |

| San Felipe | MDU | 5 | 165 cm x 64 cm | F[ILI]/P9 |

| San Judas Tadeo | The Toledo Museum of Art (Ohio, EE.UU.) | 1956.15 | 153 cm x 62,9 cm | [TA]dEI |

| Santiago | Col. particular suiza | | 163 cm x 62 cm | IACOb9 |

| Apóstol | Col. particular suiza | | 161 cm x 58 cm | |

| Apóstol | MDU | 216 | 155 cm x 62 cm | |

| Simio | MDU | 8 | 89 cm x 51 cm | SIM[I](us) |

| Pez | Col. particular suiza | | 31,5 cm x 63,5 cm | |

| Pez, ave y mamífero | Desconocido | | ? | |

| Virgen (?) o santa (?) en clípeo | MDU | 7 | 59 cm x 62 cm | |

| Dos mujeres en clípeos | MDU | 217 | 59,5 cm x 118,5 cm | |

|

Fig. 2. Santa Catalina, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, MNAC.

Muestra las palmas de sus desproporcionadas manos a la altura del pecho. A diferencia del resto de personajes situados en el hemiciclo absidal, carece de arco que la cobije. Gracias a la mencionada fotografía de 1909 (fig. 1), se sabe que esta imagen estaba sobre una ventana. Una inscripción que se despliega a ambos lados de la cabeza del personaje, «SENC(ta) CHA/TAR/INA», permite identificarla claramente como santa Catalina, tal y como asumen en la actualidad la mayor parte de los especialistas.20Walter William Spencer Cook y José Gudiol Ricart, Ars Hispaniae. Historia universal del arte Hispánico, vol. 6, Pintura e imaginería románicas (Madrid: Editorial Plus Ultra, 1980), 73; Joan-Ferran Cabestany, Maria Teresa Matas y Josep Maria Palau, El romànic de la Vall d’Àneu (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2005), 79; Pagès, La pintura mural, 169; Manuel A. Castiñeiras, «Santa Caterina retrobada: el programa de la Catedral de la Seu d’Urgell i el seu context», en La princesa sàvia. Les pintures de Santa Caterina de La Seu d’Urgell, ed. Manuel A. Castiñeiras y Judit Verdaguer (Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya - Museu Episcopal de Vic, 2009), 38. Posiblemente, por la dificultad de apreciar adecuadamente la imagen tras el retablo que ocultaba las pinturas, Gudiol i Cunill vio en ella a santa Magdalena.21Gudiol i Cunill, La pintura mig-eval catalana, 489. Poco después, cuando Post visitó las pinturas in situ, transcribió la inscripción como GDALINA, lo que le llevó, manifestando las debidas precauciones por la falta de luz, a sugerir la misma identificación.22Post, A History of Spanish, 145. Una vez que las pinturas fueron arrancadas y expuestas en el museo de Barcelona, algunos autores continuaron reiterando la identificación propuesta por Gudiol y Post.23Eduard Junyent, Catalogne Romane (La Pierre-qui-vire: Zodiaque, 1961), vol. 2, 201; Eduard Carbonell, L’Art Romànic a Catalunya. Segle XII, vol. 2, De Sant Pere de Roda a Roda D’Isàvena (Barcelona: Edicions 62, 1974), 69; Santiago Alcolea y Joan Sureda, Románico catalán. Pintura (Barcelona: Ed. Juventud, 1975), XIII; Milagros Guardia, «18. Animal músic», en Thesaurus estudis: l’art als Bisbats de Catalunya 1000-1800 (Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986), 39; Joan Sureda, La pintura románica en Cataluña (Madrid: Alianza Editorial, 1989), 374; Imma Sánchez, «Sant Llorenç d’Isavarre. Pintura mural», en Catalunya Romànica, vol. 15, El Pallars (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993), 165; Luïsa Carabasa y Celina Llaràs, «Annex 1. Altres peces de procedencia catalana. Pintura mural. Sant Llorenç d’Isavarre (Pallars Sobirà)», en Catalunya Romànica, vol. 1, Introducció a l’estudi de l’art romànic català (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993), 446; Francesc-Xavier Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç d’Isavarre», en Catalunya Romànica, vol. 26, Tortosa i Les Terres de l’Ebre, La Llitera i El Baix Cinca. Obra no arquitectónica dispersa i restaurada (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997), 393.

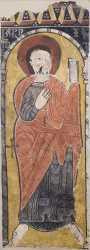

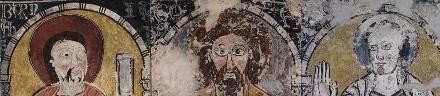

Seis son los paneles conocidos con santos nimbados de pie, enmarcados por sendos arcos con sus correspondientes columnas. Tres de ellos forman parte de la colección del MDU, en la Seo de Urgel. El catalogado con el número de inventario 6 (fig. 3) mide 177 x 64 centímetros y muestra a un individuo con barba negra que está descalzo y sujeta en lo alto, con una mano velada, un alargado libro cerrado, mientras alza su mano derecha a la altura del pecho. Está ataviado con una túnica azul y un manto rojo. Se halla acompañado por una inscripción, situada en la enjuta izquierda del arco, en la que se lee BARN/AB/E, la cual ya llevó a Gudiol i Cunill a reconocer en el personaje a san Bernabé.24Gudiol i Cunill, La pintura mig-eval catalana, 489. A pesar de que esta ha sido la identificación generalmente admitida por la historiografía, ha habido quien, erróneamente, ha considerado que podría tratarse de san Bartolomé25Albert Vives, «Les pintures murals del Museu Diocesà d’Urgell», Urgellia 1 (1978): 431; Francesc-Xavier Mingorance, «La pintura mural. Fragments 1, 3 i 4 de decoració mural d’Isavarre», en Catalunya Romànica, vol. 23, Museu d’Art de Girona. Tresor de la catedral de Girona. Museu Diocesà d’Urgell. Museu Frederic Marès (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988), 247. Posteriormente, este segundo autor, aun habiendo afirmado inicialmente que la identificación como san Bartolomé no ofrecía ninguna duda, rectificó y asumió que se trataba de san Bernabé (Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç», 393). Ainaud ya advirtió del error de identificación —Joan Ainaud, La pintura catalana. La fascinació del romànic (Barcelona: Skira, 1989), 115—.. En la enjuta derecha se vislumbran otras letras, IA, más otra debajo difícil de determinar, de las cuales hablaremos más adelante. Todos estos caracteres son muy similares en su trazo y factura a los que acompañan a santa Catalina.

Fig. 3. San Bernabé, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, MDU.

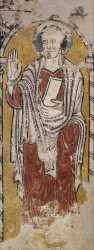

El segundo panel del MDU con un santo nimbado de pie, está registrado con el número de inventario 5 (fig. 4), y mide 165 x 64 centímetros. El personaje en él representado no lleva barba, viste túnica marrón y, sobre ella, un manto blanco. Sujeta un libro marcadamente alargado con su mano izquierda, al tiempo que alza la derecha en actitud de saludar o declamar. Tradicionalmente, ha sido identificado como Judas Tadeo, sin que ello esté avalado por ninguna inscripción o atributo. La asignación de esta identificación a la pieza del museo urgelitano es fruto de una confusión historiográfica. Gudiol i Cunill sugirió que uno de los personajes que acompañaban a la mujer sobre la ventana en la fotografía de 1909 era Judas Tadeo, puesto que transcribió los restos de su inscripción como VDA.26Gudiol i Cunill, La pintura mig-eval catalana, 489. A pesar de las evidentes diferencias (forma del libro, color de la vestimenta, etc.), hay quien ha considerado que el fragmento del MDU se correspondía con la figura de la fotografía y, por tanto, debía ser identificado como tal apóstol.27Sánchez, «Sant Llorenç d’Isavarre», 165. Otros, sin aportar ningún argumento, y sin hacer referencia a dicho testimonio gráfico, consideraron que esta era su identidad más probable.28Alcolea y Sureda, Románico catalán, XIII; Vives, «Les pintures murals», 431; Manuel Pal, Albert Vives y Jaume Tarragó, Catedral y Museo Diocesano de Urgell (Seo de Urgel: Bisbat d’Urgell, 1987), 50; Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 79; Mingorance apunta que la identificación como Judas Tadeo se debe a la tradición (Mingorance, «La pintura mural. Fragments», 248). Pagès comenta desconocer las razones de esta identificación y se pregunta si se debía a una inscripción que no se había conservado (Pagès, La pintura mural, 170). Al cabo de un tiempo, uno de estos autores, Mingorance, se percató de que no era el apóstol del MDU el que aparecía en la fotografía, sino el del museo de Toledo (Ohio), del que hablaremos a continuación.29Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç», 394. Sin embargo, esta acertada conclusión no le llevó a cuestionarse la identificación del apóstol del MDU con san Judas Tadeo.

Fig. 4. San Felipe, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, MDU.

Un atento examen de la fotografía de 1909 pone de manifiesto que el personaje que aparece a la derecha de santa Catalina (izquierda del espectador) es, como había concluido Mingorance, el que se conserva en The Toledo Museum of Art (Toledo, Ohio, inv. 1956.15; 153 cm x 62,9 cm; fig. 5). Se trata un individuo de grandes ojos que viste túnica blanca y, sobre ella, un manto marrón. Sujeta con su mano izquierda un libro de pequeñas dimensiones y forma romboidal, mientras que señala con la derecha. Llama la atención lo desproporcionadamente pequeño que es su brazo derecho, característica que también se puede apreciar, por ejemplo, en las figuras de la decoración absidal de Surp.

Fig. 5. San Judas Tadeo (?), fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre. The Toledo Museum of Art (Toledo, Ohio, EE.UU.). © The Toledo Museum of Art.

Cuando las pinturas todavía se encontraban in situ, Gudiol i Cunill, y, en un primer momento, Post, y Cook y Gudiol Ricart consideraron, que se trataba de Judas Tadeo.30Gudiol i Cunill, La pintura mig-eval catalana, 489; Post, A History of Spanish, 144; Walter William Spencer Cook y José Gudiol Ricart, Ars Hispaniae. Historia universal del arte Hispánico, vol. 6, Pintura e imaginería románicas (Madrid: Editorial Plus Ultra, 1950), 96. Bastante después de haber sido arrancadas, estos dos últimos, en la edición de 1980 de su obra, cambiaron su opinión para decantarse por san Mateo.31Cook y Gudiol Ricart, Ars Hispaniae1980, 73. Sin embargo, la mayor parte de autores lo han identificado posteriormente como san Juan.32«Accessions American and Canadian Museums. July-September, 1960», The Art Quarterly 23, n.º 4 (1960): 398-407; Millard F. Rogers, «La pintura española en el Museo de Arte de Toledo (Ohio)», Goya: Revista de arte 49 (1962): 28; Rudolf M. Riefstahl, «Medieval Art», Toledo Museum of Art Museum News 7, n.º 1 (1964): 7; The Toledo Museum of Art. European Paintings (Toledo: Toledo Museum of Art, 1976), 155; Sureda, La pintura románica, 374; Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç», 394; Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 79; Pagès, La pintura mural, 169. El origen de esta última identificación se debe a Post, quien, en una carta en 1958, transcribió las letras de la enjuta superior derecha como «J[…]ON», cambió su opinión anterior y las consideró una abreviatura de Johannes.33The Toledo Museum, 155. Sin embargo, más bien parece leerse «DEI» (fig. 6, arriba), lo que nos induce a pensar en Judas Tadeo —[ta]dei—. Coincidiría, de esta forma, con la propuesta sugerida inicialmente por Post y Gudiol i Cunill, aunque la transcripción sobre la que se fundamentaba este último sea diferente.

Fig. 6. Detalle de la inscripción del fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre en The Toledo Museum of Art (arriba). Detalle de letra D de la inscripción del antipendio de Esquius (MNAC) (abajo, izquierda; © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2023). Detalle de letra D de la inscripción del baldaquino de Ribes (Museu Episcopal de Vic) (abajo, derecha).

En el Arxiu Mas, se conservan varias fotografías realizadas por Ramon Gudiol Ricart de plafones con santos procedentes de Isabarre. Dos de ellas (G-36946 y G-36947) fueron tomadas en 1956 y se corresponden con el personaje de Ohio. Otras dos (móvil-microfilm-99 y G-38971) muestran otro panel con un santo nimbado y barbado, con media melena, que está de pie en posición frontal señalando hacia arriba con el dedo índice de su mano derecha, mientras que en la izquierda sostiene un libro abierto de pequeñas dimensiones (fig. 7). Viste una túnica más vistosa que las de los personajes hasta ahora descritos, pues presenta varias cenefas horizontales, y, sobre ella, un manto. Como ha señalado Mingorance, estas dos fotografías muestran el antes (fig. 7, izquierda) y después (fig. 7, derecha) de una restauración a la que fue sometida la pieza de la que no se tiene noticia documentada.34Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç», 394.

Fig. 7. Panel con apóstol indeterminado antes y después de la restauración previa a su venta. Izquierda: © 2013 Institut Amatller d’Art Hispànic - im. 05173022 (foto móvil-microfilm-99).Derecha: © 12/0 Institut Amatller d’Art Hispànic - im. 05692043 (foto Gudiol-38971/1957).

Esta obra y la que mencionaremos a continuación, se encontraban en paradero desconocido hasta que, recientemente, hemos dado con ellas en una colección particular suiza.35Guardia y Olañeta, «Dels Pirineus als Alps», 44. Hemos podido comprobar que sus dimensiones son 161 x 58 centímetros. Finalmente, otras tres fotografías (G/N-51, G/N-52 y G/-87), la segunda datada en 1959, muestran a otro santo, también en posición frontal, que va descalzo y que tiene grandes ojos, media melena y una barba con los mechones terminados en bucle (fig. 8). Sostiene un alargado libro cerrado con la mano derecha, mientras que muestra la palma de la izquierda, también a la altura del pecho. Su vestimenta está compuesta por una túnica larga y, sobre ella un manto. En las enjutas de la parte superior hay sendas inscripciones que fueron transcritas por Mingorance como CO/FI, lo que le llevó a sugerir la posibilidad de que se tratase de san Felipe.36Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç», 394.

Fig. 8. Santiago, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre antes de su venta © 2022 Institut Amatller d’Art Hispànic - im. 05692044 (foto Gudiol N-51/1959).

Sin embargo, las letras CO, componen la cadena de caracteres Iaco junto a las IA ya mencionadas que aparecen al lado de san Bernabé, y con las que encajan perfectamente (fig. 9). Este autor obvió los caracteres de la línea inferior, que parecen ser una b minúscula y el signo de abreviatura de la desinencia -us.37Este signo especial de abreviatura se incluye también, por ejemplo, en las inscripciones de Petrvs en el frontal de Bohí y de Martinvs en el frontal de Chía (fig. 24d). De esta forma, se leería «Iacobvs», es decir, se trataría del apóstol Santiago. Otra prueba de que los paneles de san Bernabé y Santiago eran contiguos la aporta la columna que los separa, en la que se aprecia, si se unen las fotografías, una total continuidad en los grupos de tres líneas diagonales que decoran el fuste.

Fig. 9. Composición de las inscripciones de los fragmentos de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre en los que se representa a san Bernabé, Santiago y san Felipe.

En la enjuta opuesta, como ya hemos visto que indicó Mingorance, se distingue una F, que podría formar parte del nombre de Felipe, pues es el único apóstol que empieza por dicha letra. El tipo de caracteres es similar a los ya vistos de santa Catalina y san Bernabé. Esta inscripción encaja con la que aparece en el panel del MDU que hasta ahora había sido considerado como Judas Tadeo, con el que, como sucedía en el caso anterior, se acoplan perfectamente los grupos de tres líneas de la columna intermedia. Al unir las dos imágenes, bajo la F aparece una letra que podría ser la P de Filipus (fig. 9), no la I que leyó Mingorance. El siguiente carácter, del que conserva un trazo diagonal ascendente, podría ser, de nuevo, la abreviatura de la desinencia -us. De esta forma, se puede comprobar que a la izquierda de santa Catalina había, al menos, tres personajes: san Bernabé, Santiago y san Felipe.

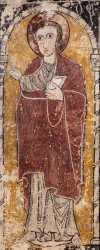

Un sexto panel con un santo, posiblemente otro apóstol, se conserva, de forma muy fragmentaria en el MDU (inv. 216; 155 cm x 62 cm; fig. 10).38Este es con seguridad el sexto apóstol que solamente conservaría el cuerpo, sin atributos o inscripción que permitan identificarlo, al cual se refiere Pagès sin aportar detalle alguno sobre su ubicación (Pagès, La pintura mural románica, 170). En el mismo tan solo se aprecia parte del cuerpo de un personaje ataviado con una túnica roja y, sobre ella, un manto gris azulado, así como los restos de una columna que lo separaba de la figura contigua. Al no conservarse ninguna inscripción ni atributo relevante, resulta imposible identificarlo. Esta es una de las tres piezas que fue donada por Josep Gudiol Ricart al Museo de Arte de Barcelona en diciembre de 1962.

Fig. 10. Apóstol indeterminado, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, MDU.

Tres son los paneles conocidos con fragmentos de la decoración de los intradoses de las ventanas. Uno de ellos se conserva en el MDU (inv. 8; 89 x 51 cm), y en él aparece un animal peludo, de pie, tocando una flauta doble (fig. 11), que para Junyent era un dragón, para Vives un ser fantástico, para Guardia y Orriols podría ser un monstruo, para Pagés un oso y para Kuhn un simio.39Kuhn, Romanesque mural painting, 59; Junyent, Catalogne Romane, 201; Vives, «Les pintures murals», 432; Guardia, «18. Animal músic», 39-40; Anna Orriols, «La pintura mural. Fragment 2 de decoració mural d’Isavarre», en Catalunya Romànica, vol. 23, Museu d’Art de Girona. Tresor de la catedral de Girona. Museu Diocesà d’Urgell. Museu Frederic Marès (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988), 246; Pagès, La pintura mural románica, 169 y 201. Ainaud lo define, de forma genérica, como un cuadrúpedo (Ainaud, La pintura catalana, 115).

Fig. 11. Simio tocando un instrumento, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, MDU.

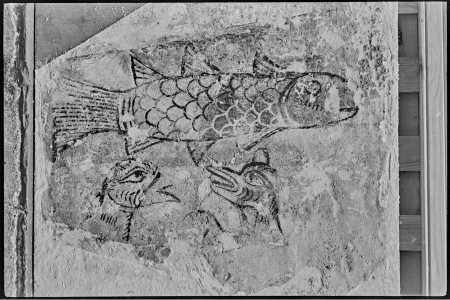

Esta última parece ser la interpretación correcta, ya que, junto a la cabeza de la figura, se lee la inscripción SIM, que podría transcribirse como SIM [I] (us), es decir, un mono.40Aunque Post leía la inscripción como SIS o SCS (Post, A History of Spanish, 145, hasta la fecha la transcripción más generalizada ha sido SIO (Guardia, «18. Animal músic», 39; Mingorance, «La pintura mural. Fragments», 246; Sánchez, «Sant Llorenç d’Isavarre», 65; Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 74; Pagés, La pintura mural románica, 169). Sin embargo, una atenta observación permite comprobar que la última letra es una My no una O. Esta grafía de la eme no es excepcional, como ya veremos más adelante. Tras la M parecen apreciarse los restos de otra letra, que podría ser una I. En cualquier caso, el tipo de animal, su aspecto monstruoso, incluso grotesco, y el instrumento que toca parecen apuntar a un sentido negativo de esta imagen. Se sabe que se encontraba originalmente en el intradós de una ventana gracias a la fotografía de 1909 del Arxiu Mas (fig. 1) y al testimonio de Kuhn.41Kuhn, Romanesque mural painting, 59. En el Arxiu Mas se conserva una fotografía del fragmento ya arrancado (móvil-microfilm-101). Este autor afirma que en el otro lado de la ventana había otro animal grotesco, del que no se ha conservado ninguna imagen ni se sabe, si todavía existe, su ubicación actual. En esta misma fotografía, se aprecia que sobre este simio, en el intradós del arco del vano, había un pez, precisamente el mismo que aparece en una fotografía de 1956 realizada por Gudiol Ricart, custodiada en el mismo archivo (G/E-168) (fig. 12), y al cual aludieron Kuhn y Post.42Kuhn, Romanesque mural painting, 59; Post, A History of Spanish, 145. Este fragmento también se hallaba en paradero desconocido hasta que lo hemos encontrado en la ya citada colección particular helvética.43Sus dimensiones son 31,5 x 63,5 centímetros.

Fig. 12. Pez, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre antes de su venta © Institut Amatller d’Ar Hispànic - im. 05173025 (foto E-168).

Gudiol Ricart recogió con su cámara un segundo fragmento con un pez (Arxiu Mas, móvil-microfilm-140 y G-38974) (fig. 13),44De las dos fotografías del Arxiu Mas, una es anterior a la restauración de la obra (móvil-microfilm-140) y la otra es posterior (G-38974). que, en este caso, está acompañado por los rostros de un ave, de la que además asoma la parte superior del ala, y de un mamífero con orejas. Este debe de ser el segundo pez al que se refería Post, el cual situaba en la ventana meridional.45Post, A History of Spanish, 145. Nada se sabe de la localización actual de esta última pieza.

Fig. 13. Pez y dos animales, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre © 2023 Institut Amatller d’Art Hispànic - im. 05711012 (foto móvil-microfilm-140).

El MDU cuenta con otros dos paneles. El primero de ellos (inv. 7; 59 cm x 62 cm) muestra a una mujer de pie, vista de frente, con los brazos elevados e inscrita en un círculo. Porta una corona y está ataviada con una túnica y un manto (fig. 14). Se ha sugerido que podría representar a una virtud46Alcolea y Sureda, Románico catalán, XIII; Vives, «Les pintures murals», 431-432; Sureda, La pintura románica, 374; Pal, Vives y Tarragó, Catedral y Museo, 51; Mingorance, «La pintura mural. Fragments», 245; Sánchez, «Sant Llorenç d’Isavarre», 166. o a una orante.47Mingorance, «La pintura mural. Fragments», 245; Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 79. Pagès descarta estas interpretaciones teniendo en cuenta el objeto que sostiene en su mano derecha, que para ella es un cáliz, y sugiere que podría tratarse bien de la Virgen representada como la Iglesia, bien de una santa con la copa del martirio.48Pagès, La pintura mural románica, 171. Sobre la representación de la Virgen con un cáliz en la pintura románica pirenaica, véase Milagros Guardia e Immaculana Lorés, Sant Climent de Taüll i la Vall de Boí (Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona - Edicions de la Universitat de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Museu Nacional d’Art de Catalunya - Museu del Disseny de Barcelona - Servei de Publicacions de la Universitat de Girona - Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida - Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2020), 270-274, en donde las autoras realizan un resumen de las interpretaciones planteadas hasta la fecha y sugieren, para el caso de San Clemente de Tahull, una interpretación en clave eclesiológica que complementaría al colegio apostólico a la hora de poner de relieve el papel de la Iglesia como administradora de los sacramentos e intermediaria de los hombres con Dios. Por su parte, Barral y Sureda relacionan la imagen de la Virgen con el cáliz con el salmo 116, 13 («Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre de Yavé»), y con el apócrifo Evangelio de Bartolomé, en el que el arcángel Gabriel califica a María de «cáliz del mundo» —Xavier Barral y Joan Sureda, Historia del arte español, vol. 4, La época de los monasterios: la plenitud del románico (Barcelona: Planeta - Lunwerg, 1995), 397—. Dicho objeto podría ser clave para la identificación del personaje, pero, lamentablemente, su deficiente estado de conservación dificulta enormemente la resolución de esta cuestión. Gracias al testimonio de Post, se puede ubicar esta imagen en el registro inferior del conjunto pictórico, por debajo del apostolado.49Post, A History of Spanish, 145.

Fig. 14. Mujer coronada en clípeo, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, MDU.

En el segundo plafón (inv. 217, 59,5 cm x 118,5 cm), figuran en el interior de sendos clípeos los escasos restos de otras dos mujeres de características similares (fig. 15). Prácticamente, muy poco es lo que subsiste de una de ellas, hasta el punto de que es irreconocible. De la otra, al menos se vislumbra su cabeza coronada, sus ojos, parte de su túnica y vestigios del objeto que sostiene con su mano izquierda. Además, parece que, a diferencia de la del anterior fragmento, está sedente.

Fig. 15. Mujeres coronadas en clípeos, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, MDU.

Ambos paneles completaban la donación de Josep Gudiol Ricart de 1962. La diferente postura comentada de las tres figuras femeninas de estos dos paneles —una de las damas de pie, las otras dos sedentes— puede ser un indicio de la expresión de una cierta jerarquía, lo que llevaría a descartar la opción de las virtudes. En este caso, la mujer erguida podría ser la Virgen, como sugiere Pagés. No muy lejos de Isabarre, el ábside de Santa Eulalia de Estaon, en el valle de Cardós, estaba decorado con unas pinturas murales, actualmente en el MNAC, que en su hemiciclo incluyen la imagen de la Virgen que eleva, con su mano izquierda velada, una copa con la sangre de Cristo.50Sobre las pinturas de Estaon véase Joan Ainaud, Arte románico. Guía (Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, Museo de Arte de Cataluña, 1973), 145-148; Joan Ainaud, «Santa Eulàlia d’Estaon. Pintures», en Catalunya Romànica, vol. 15, El Pallars (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993); Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 129-158; Montserrat Pagès, Sobre pintura romànica catalana, noves aportacions (Montcada i Reixac: Consell Cultura de les Valls d’Aneu, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009), 134-162. A su vera, así como al otro lado de la ventana absidal, aparecen otras mujeres coronadas que pueden ser identificadas como las santas Eulalia, Inés y Lucía gracias a las inscripciones que les acompañan (figs. 16 y 17).51El personaje acompañado de la inscripción SCA AN ha sido generalmente identificado cono santa Inés (Ainaud, Arte románico, 148; Sureda, La pintura románica, 315; Ainaud, «Santa Eulàlia», 287; Cook y Gudiol Ricart, Ars Hispaniae1980, 49; Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 142; Pagès, Sobre pintura, 146). La transcripción correcta de la inscripción sería S(an)C(t)A A(g)N[es]. Las dos últimas sostienen sendos cálices. Una cuarta fémina coronada, que se conserva muy fragmentariamente en el extremo norte, ha sido identificada por Cabestany, Matas y Palau, gracias a un dibujo realizado en 1910 por Vallhonrat, como santa Leocadia.52Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 138-139. Las similitudes iconográficas que se aprecian entre las mujeres coronadas de Isabarre y las de Estaon, así como la proximidad de ambos templos, podrían llevar a considerar que puede tratarse del mismo tema.

Fig. 16. Virgen y santas de la decoración pictórica del hemiciclo absidal de Santa Eulalia de Estaon, MNAC. © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 2023.

Finalmente, algunos autores han señalado la existencia de un último fragmento, actualmente en paradero desconocido, del que se carece de imágenes y en el que se representaría un Agnus Dei.53Sureda, La pintura románica, 374; Sánchez, «Sant Llorenç d’Isavarre», 165. Resulta algo confusa la explicación de Sureda, pues de la misma parece entenderse que sitúa el Agnus Dei en el mismo fragmento que el animal flautista, cosa que no es posible teniendo en cuenta el material gráfico conservado y el testimonio de Kuhn.

No hay constancia de que se haya conservado nada de la decoración de la bóveda del ábside que, según varias fuentes, incluía una Maiestas Domini. Bardolet, en su petición de permiso para el arranque de las pinturas en 1941, explica que «sería probable, que algo fragmentado saliera el Pantocrátor de la concha del ábside».54Pagès, La pintura mural, 166, n. 6. Otros autores, como Kuhn, Post, Cook, Gudiol Ricart o Junyent han comentado la existencia de dicho «Pantocrátor».55Kuhn, Romanesque mural painting, 59; Post, A History of Spanish, 144. Junyent, Catalogne Romane, 201; Carbonell, L’Art Romànic, 69; Cook y Gudiol Ricart, Ars Hispaniae1980, 73. Post concreta que estaba dentro de una mandorla. No deben de ir desencaminados estos autores, pues en la parte superior de la fotografía de 1909 (fig. 1), se aprecia lo que parece ser la punta inferior de una mandorla.

4. RECOMPONIENDO EL ROMPECABEZAS

⌅Hasta la fecha, y por los motivos ya aducidos, la historiografía se ha centrado fundamentalmente en la descripción individualizada de los fragmentos conservados de este conjunto, algunos de ellos conocidos solamente por fotografías, y ha obviado, salvo aspectos puntuales, el análisis de la globalidad de la obra. Si a esto sumamos los errores y omisiones en la interpretación de las inscripciones, la identificación iconográfica y la ubicación de las imágenes, llegamos al desconcertante estado actual de desconocimiento sobre este interesante conjunto. En las próximas líneas plantearemos una serie de hipótesis sobre la configuración original de la decoración absidal. Para ello, y tras el pormenorizado análisis que hemos realizado en el apartado anterior de los fragmentos pictóricos conservados, llevaremos a cabo una revisión crítica del estado de la cuestión y de las propuestas planteadas hasta el momento por la historiografía. Para ello, además de utilizar la información obtenida de la visita a la colección suiza que alberga tres de los plafones, tendremos en cuenta algo a lo que sorprendentemente no se le ha prestado atención hasta el momento, la información que aporta la capa profunda de las pinturas, conservada in situ.

Hasta que, en fechas recientes, hemos dado con su paradero,56Guardia y Olañeta, «Dels Pirineus als Alps». ha habido cierta confusión sobre la ubicación actual de dos de los paneles con apóstoles que se conocían exclusivamente gracias a las fotografías del Arxiu Mas (figs. 7 y 8). En el catálogo de 1976 de pintura europea de The Toledo Museum of Art, se afirmaba que dos apóstoles de Isabarre se encontraban en el Kunstmuseum de Basilea.57The Toledo Museum, 155. A raíz de este comentario, Mingorance contactó con la institución suiza, en donde le informaron que no conservaban en su colección dichas obras, las cuales probablemente habían sido vendidas años atrás.58Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç», 394. A pesar de ello, Pagès con posterioridad, continuaba ubicando en Basilea uno de los dos paneles de las fotografías del Arxiu Mas, concretamente el del santo indeterminado con el libro abierto.59Pagès, La pintura mural, 170. Pues bien, cuando repetimos, esta vez con mayor fortuna, el mismo procedimiento de comprobación que Mingorance, el personal del museo helvético nos confirmó que, efectivamente, entre 1962 y 2008 tuvieron en depósito estos dos paneles, junto con otros cuatro, también de pintura mural catalana, uno de los cuales, el intradós con el pez, procedía, igualmente, de Isabarre.60Agradecemos al Kunstmuseum Basel y, en especial, al Dr. Bodo Brinkmann, la amabilidad y rapidez con la que atendieron a nuestra solicitud de información, así como su valiosa y decisiva colaboración. De hecho, estas seis obras figuraban en el catálogo de 1966 del museo de Basilea, incluso, la imagen del apóstol indeterminado había sido publicada en una tarjeta postal.61Kuntsmuseum Basel Katalog. I. Teil. Die Kunst bis 1800. Sämtliche ausgestellten Werke (Basilea: Öffentliche Kunstsammlung, 1966), 2-3. Un ejemplar de dicha tarjeta postal se conserva en el archivo del Departament d’Art Romànic del MNAC. En ese periodo, figuraron registrados con los números de inventario 880, el panel con la imagen de Santiago, 877, el del apóstol indeterminado y 4400, el del pez. Estos tres plafones, juntamente con los otros tres, habían sido adquiridos, posiblemente a Bardolet, por Arthur Wilhelm, economista y coleccionista suizo, antes de su muerte en 1962.62La colección de Arthur Wilhelm es especialmente reconocida por la documentación musical que conservaba, en la que se incluían manuscritos de compositores tan reconocidos como Bach, Haydn, Mozart o Beethoven. A su muerte, la colección de documentación musical pasó a manos de la Fundación Paul Sacher (www.paul-sacher-stiftung.ch). En dicho año, fueron depositados en préstamo en el museo de Basilea, donde permanecieron hasta que, en 2008, salieron del museo y fueron a parar a la colección particular suiza a la que pertenecen actualmente, y a la cual hemos tenido acceso (figs. 17 y 18).

Fig. 17. Santiago (derecha) y apóstol indeterminado (izquierda), fragmentos de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, fotografiados en diciembre de 2022, colección particular suiza.

Fig. 18. Pez, fragmento de las pinturas de San Lorenzo de Isabarre, fotografiado en diciembre de 2022, colección particular suiza.

A estas alturas, ya disponemos de la información suficiente como para acometer con garantías la tarea de recomponer este complejo rompecabezas y reconstruir, aunque sea virtualmente, este disperso conjunto pictórico. Para ello, acudiremos, en primer lugar, a los testimonios de quienes pudieron contemplar las pinturas in situ. Uno de los que afirmaba haberlas visitado fue Post, quien señaló la existencia de tres santos a la izquierda de la ventana central y cuatro a la derecha.63Post, A History of Spanish, 144. Post se refiere a la derecha e izquierda según la perspectiva del espectador, como se pone de manifiesto cuando habla, más adelante, de la ventana meridional, la cual sitúa a la derecha de la central. Es decir, del apostolado original habrían llegado hasta nuestros días siete personajes, de los que seis serían los que hemos descrito, y, el séptimo una pieza de la que ignoramos todo y cuyos fragmentos podrían permanecer ocultos todavía bajo la capa de mortero que cubre la parte de muro situada entre la ventana meridional del ábside y el arcosolio sur. Resulta paradójico que, habiendo dejado Post muy claro que la ventana fotografiada por Mas en 1909 era la central, uno de los aspectos al que han prestado atención los especialistas en tiempos recientes haya sido la determinación del vano que aparece reproducido. Mingorance ha considerado que se trataba de la ventana meridional, dado que sobre ella figuraba santa Catalina y, junto a ella, san Juan,64Ya hemos comentado que el apóstol situado al norte de la ventana central no es Juan, sino, posiblemente, Judas Tadeo. quien acostumbra a aparecer al lado de la Virgen, que suele ser una de las imágenes centrales de este tipo de composiciones.65Mingorance, «La pintura mural. Sant Llorenç», 394. También Pagés se ha decantado por la ventana sur, argumentando que san Bernabé no era apóstol y que sería insólito que santa Catalina, que no era la titular de la iglesia, ocupara el espacio central del hemiciclo absidal.66Pagès, La pintura mural, 170. Las razones de tipo iconográfico esgrimidas por estos autores no solo contradicen el testimonio de un especialista que pudo contemplar las pinturas en su ubicación original, sino que son puestas en entredicho por las conclusiones a las que se llega tras considerar la materialidad de la obra conservada, es decir, las dimensiones de los espacios disponibles entre los vanos y, sobre todo, los restos de la capa profunda conservados in situ. Tal es así, que la mera presencia de los vestigios de los trazos de santa Catalina sobre la ventana central (fig. 19) desbarata tales propuestas y permite cerrar de forma concluyente esta discusión.

Fig. 19. Restos de la capa profunda de la imagen de santa Catalina sobre la ventana central del ábside de Isabarre.

Tal y como hemos comentado anteriormente, a la izquierda de santa Catalina —a la derecha desde el punto de vista del espectador— se encontraban san Bernabé (MDU 6, fig. 3), Santiago (col. particular suiza, figs. 8 y 17 derecha) y san Felipe (MDU 5, fig. 4). Sus imágenes también son fácilmente reconocibles en los restos de la capa profunda conservados. Incluso, en ciertos casos, como el de Santiago, alguna zona con ausencia de pintura en el panel —junto a la cabeza del apóstol— coincide exactamente con un área dañada en el paramento (fig. 20).

Fig. 20. Restos de la capa profunda de la imagen de Santiago, en el ábside de Isabarre.

Al norte de la ventana central, se encontraba, en primer lugar, Judas Tadeo —el apóstol de Ohio (fig. 5)—, como se aprecia en la fotografía de 1909 y como lo confirman los vestigios de la capa profunda. A continuación, hacia el Norte, se hallaba el apóstol indeterminado de la colección suiza (figs. 7 y 17 izquierda). Aunque las líneas diagonales que decoran la columna que lo separa del anterior parecen no coincidir, su ubicación en dicha posición es incontestable, una vez más, gracias a los trazos conservados de la capa profunda (fig. 21).

Fig. 21. Restos de la capa profunda de la imagen del apóstol indeterminado de la colección suiza, en el ábside de Isabarre.

Al superponer la imagen de este apóstol con la zona del muro en la que se localizaba, se puede comprobar como el brazo derecho del personaje coincide con un área dañada, por lo que necesariamente tuvo que ser totalmente rehecho tras ser arrancada la pintura. Respecto al libro abierto que porta, a pesar de que su configuración difiere notablemente de los que sostienen el resto de miembros del colegio apostólico, que son alargados, están cerrados y diferencian la cubierta exterior de la interior mediante un recuadro trazado con una línea más fina, se ha de descartar, gracias a la capa profunda, que sea un elemento añadido por Ramon Gudiol durante la restauración. El fragmentario apóstol desconocido (MDU 216, fig. 10), cerraría por el lado septentrional la relación de figuras conservadas del apostolado. Las tres mujeres coronadas en el interior de clípeos se hallarían en el registro inferior del conjunto pictórico, por debajo del apostolado, como ya hemos comentado que señaló Post. Lo que no aclaró este autor es en qué lado del ábside se encontraban. En este caso, los restos de la capa profunda del muro no son tan elocuentes. Si el panel de la mujer en solitario representa a la Virgen, sería lógico pensar que ocuparía una posición central debajo de la ventana. En este tramo inferior del lado meridional del paramento absidal se aprecia una decoración que simula un falso despiece de sillares (fig. 22), y que se correspondería con la ornamentación pictórica previa a las pinturas arrancadas. Dispersos sobre el mismo, todavía se conservan algunos pequeños fragmentos de policromía, que podrían haber pertenecido a las otras dos damas coronadas, por lo que, posiblemente, habrían estado bajo Bernabé y Santiago (fig. 23).

Fig. 22. Decoración simulando un despiece de sillares en la parte inferior del ábside de Isabarre.

Fig. 23. Propuesta de restitución de los fragmentos del hemiciclo del ábside de Isabarre.

Finalmente, el derrame de la ventana central estaría decorado con el simio músico (fig. 11), en el lado norte, el pez de la colección helvética en el intradós del arco (figs. 12 y 18), y una imagen desconocida en el sur. En el intradós de la ventana meridional se hallaba el pez acompañado de dos cabezas de animales que conocemos por la fotografía del Arxiu Mas (fig. 13).

Al situar en su posición correcta las fotografías de los diferentes paneles (fig. 23), se pueden apreciar ciertos aspectos interesantes relacionados con la concepción de su composición, como la alternancia cromática de los fondos bajo los arcos. El fondo amarillo tras las figuras de Felipe, Bernabé, Judas Tadeo y el fragmentario apóstol del MDU se alternan con el gris azulado de Santiago, Catalina y el apóstol no identificado de Suiza.67En los frontales de las cercanas Esterri de Cardós y Ginestarre también se da una alternancia en el color de los fondos bajo los arcos. Además, también se detecta una intención a la hora de crear un juego equilibrado y simétrico con la postura de los personajes. Así, las dos ternas de apóstoles que flanquean a la santa presentan una idéntica composición: mientras que en ambos grupos el personaje central (los dos apóstoles de Suiza) se muestran de frente, los que los franquean se dirigen hacia ellos, tanto con la mirada como con la gestualidad de una de sus manos,68En el caso del fragmentario apóstol del MDU, los restos conservados de las vestimentas parecen dar a entender que estaba mirando hacía el personaje situado a su izquierda, el apóstol no identificado de la colección helvética. dando a entender que se establece una comunicación entre ellos. Una cuestión que ha de plantearse tiene que ver con el número de apóstoles que había representados. Si se considera que el arcosolio abierto en el muro presbiterial sur es una obra posterior a la decoración del templo, en dicho espacio cabría perfectamente otro grupo de tres apóstoles. De hecho, al oeste de la ventana sur hay restos de pintura que apuntan a que la decoración continuaba por este lado. En el paramento norte, y considerando que la ventana septentrional podría estar ya cegada cuando se realizaron los frescos, también hay espacio suficiente entre lo que queda del ábside y el presbiterio. Es, por tanto, muy probable que se hubiera representado un colegio apostólico completo y que los personajes que no se han conservado se hubieran dispuesto siguiendo el mismo esquema compositivo basado en grupos de tres figuras —una frontal flanqueada por dos que se dirigen hacia ella— con alternancia cromática de los fondos.

Un aspecto que llama la atención es la ubicación central y destacada de personajes de segunda fila como santa Catalina o san Bernabé. La presencia del segundo de ellos no resulta extraña en la zona próxima a Isabarre, pues figura también en las pinturas de Esterri de Cardós y en el frontal de Ginestarre (The Cloisters, Nueva York), si bien no en una ubicación privilegiada. Sin embargo, podría haber una posible explicación para ello si prestamos atención a la grafía de las inscripciones. Los caracteres que componen las que acompañan a estos dos santos, así como a Santiago, presentan un trazo gótico muy diferente al de los caracteres de Judas Tadeo (Ohio),69Agradezco a Vincent Debiais su docto asesoramiento sobre este aspecto. el cual es más habitual en el siglo XII. ¿No podría ser que las inscripciones góticas hubieran sido añadidas con posterioridad sobrescribiendo sobre las anteriores que indicarían nombres diferentes a los que vemos en la actualidad? En ocasiones, las inscripciones que se pintan sobre otras anteriores no respetan la identificación preexistente de los personajes. Tal sucede, por ejemplo, en la portada de Santa María la Real de Sangüesa, donde las inscripciones incisas en los arcos del apostolado del tímpano fueron repintadas en época gótica respetando la mayoría de nombres anteriores, excepto el de Santiago, que fue sustituido por san Andrés.70Alicia Ancho y Clara Fernández-Ladreda, Portada de Santa María de Sangüesa. Imaginario románico en piedra (Pamplona: Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, 2010), 123 y 136. Si así fuera, la imagen femenina central sobre la ventana podría haber sido inicialmente la Virgen, que, además, adopta una gestualidad muy habitual en ella, mostrando las palmas a la altura del pecho en señal de aceptación.71Esta especulativa aseveración solamente podría ser confirmada por los necesarios análisis de las capas pictóricas. Esta hipótesis tiene una consecuencia directa sobre el programa iconográfico de todo el ábside: ¿no se estaría representando una Ascensión de Cristo? Como ejemplos de escenas de la Ascensión en las que María adopta una gestualidad similar se pueden citar el tímpano de Mauriac (Cantal), o los mosaicos de San Marcos de Venecia y de la catedral de Monreale. Muy interesante es el caso del frontal de Martinet (Worcester Art Museum, inv. 1934.27), en donde en la escena de la Ascensión María aparece con un cáliz. La ya comentada actitud comunicativa que se observa en los apóstoles es también coherente con las características habituales de las representaciones de este episodio. Si fuera correcta la anteriormente citada propuesta de interpretación de Pagés en relación a la mujer coronada, en Isabarre podríamos estar ante una representación duplicada de María, en la que la imagen inferior enfatizaría su carácter eclesiológico y eucarístico —alegoría de la Iglesia como administradora de los sacramentos—. Cabestany, Matas y Palau comentan que las cuatro santas representadas junto a María en las pinturas de Estaon son vírgenes mártires invocadas en el canon de la misa, ya sea en la liturgia romana (Inés y Lucía), ya en la hispánica (Eulalia y Leocadia), las cuales honrarían a María como Virgo virginis.72Cabestany, Matas y Palau, El romànic de la Vall, 142. Angheben también alude al canon de la misa para explicar la presencia de las santas junto a la Virgen en Estaon. Este autor valora diferentes significados para estas imágenes, entre ellos el eclesial y el eucarístico (Marcello Angheben, «Les représentations de Marie et de trois saintes en vierges sages dans les espaces liturgiques de Santa Coloma d’Andorre et de Sainte-Eulalie d’Estaon», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 37 (2006): 168-171). Si las santas coronadas de Isabarre tuvieran la misma identidad que las de Estaon, podría plantearse para ellas una interpretación similar. Sin embargo, faltaría encontrar una posible razón que justificara la hipotética sustitución de la Virgen por santa Catalina en la imagen sobre la ventana. Dado que no consta que esta haya sido la titular del templo, la única razón que se nos ocurre, que ante la ausencia de justificación documental es una propuesta meramente especulativa, podría ser una hipotética llegada de reliquias de la santa al templo.

El frontal de Martinet aporta otro dato interesante, pues es un nuevo testimonio de la presencia de san Bernabé en un apostolado, además en una posición relativamente privilegiada, en segundo lugar respecto a la Virgen central, justo detrás de san Andrés. Garland comenta los numerosos ejemplos de la pintura mural catalana en los que se incorporan al apostolado otros santos que no son estrictamente apóstoles, como Bernabé, y lo justifica poniéndolo en relación con la liturgia eucarística que se desarrolla, precisamente, en el espacio en el que figura esta decoración mural. Alude, en concreto, al momento en el que el sacerdote, durante el canon, invoca a María, los apóstoles y a santos como Bernabé.73Garland, Emmanuel Garland, «À propos des peintures murales d’Ourjout: la représentation des saints dans les chœurs à l’époque romane», Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France 74 (2014): 57-58 y 75. A nuestro entender, esta sugerente propuesta presenta dos inconvenientes. El primero está relacionado con el momento en el que se invoca a este discípulo de Pablo, en la plegaria del Nobis quoque, cuando a los apóstoles se les cita antes, concretamente en el Communicantes.74Sobre las plegarias del Communicantesy el Nobis quoque véase Josef A. Jungmann, El sacrificio de la misa. Tratado histórico-litúrgico (Madrid: La Editorial Católica, 1951), 830-842 y 927-941. Teniendo en cuenta esta separación, no parece muy justificada la inclusión de Bernabé como un miembro más en los ciclos apostólicos pirenaicos. La segunda objeción deriva del hecho de que para explicar su singular inclusión en estos, tendría que existir alguna peculiaridad en la liturgia desarrollada en este área geográfica que lo justificara. Sin embargo, la invocación a Bernabé en el Nobis quoque en los códices litúrgicos conservados del contexto pirenaico75A título de ejemplo, Bernabé se invoca en los dos misales, posiblemente aragoneses, incluidos en un mismo códice —uno de finales del siglo XII o principios del XIII y otro de finales de esta segunda centuria— (Madrid, Biblioteca Nacional de España, MS. 270, ff. 4r y 40r; Santiago Ruiz y Juan Pablo Rubio, «El ms. 270 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿un misal aragonés del siglo XII-XIII?», Miscel·lània litúrgica catalana 22 (2014): 219-254), o en los sacramentarios catalanes de Santa María de Vilabertran —París, Bibliothèque nationale de France, lat. 1102, tercer cuarto siglo XII; Miquel dels S. Gros, «El Sacramentari de Santa Maria de Vilabertran (París, BnF, lat. 1102)», Miscel·lània litúrgica catalana, 19 (2011): 47-202— y de Sant Iscle d’Empordà —Barcelona, Biblioteca de Catalunya, musical 420, primera mitad s. XII; Miquel dels S. Gros, «El Sacramentari gironí de Sant Iscle d’Empordà», Miscel·lània litúrgica catalana 11 (2003): 86—. no difiere de lo que sucede en otros territorios en los que también se aplica la liturgia romana.