1. INTRODUCCIÓN1

Abreviaturas utilizadas: AGS, CRC = Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla; AMS = Archivo Municipal de Sevilla

⌅En 1994, Cristina Segura comenzaba su estudio sobre los caminos del Madrid medieval haciendo hincapié en el importante número de fuentes históricas que se conservan sobre los caminos medievales, fruto del interés que estos suscitaron durante el medievo, al mismo tiempo que se lamentaba de los escasos trabajos históricos realizados sobre el tema.2Cristina Segura Graiño, «Los caminos y Madrid», en Caminos y caminantes por las tierras del Madrid medieval, ed. Cristina Segura Graiño (Madrid: Al-Mudayna, 1994), 43-44. La falta de interés por parte de la historiografía hispana hizo que los estudios sobre caminería quedaran relegados a ser un apartado dentro de artículos o monografías centrados en otros aspectos.3Sirva como muestra de este hecho que uno de los pocos estudios que hasta ese momento se habían realizado sobre la estructura viaria Sevillana eran las páginas que Mercedes Borrero dedicó en su tesis doctoral a las vías de comunicación de las zonas del Aljarafe y la Ribera. María de las Mercedes Borrero Fernández, El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera (Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1983), 65-70.

Tres décadas después, el número de trabajos sobre los caminos y las redes viarias ha aumentado considerablemente y, junto a los estudios de corte clásico sobre la materialidad de los trazados (identificación de carreteras, técnicas constructivas, estudio de los elementos asociados, etc.),4Juan Luis de la Montaña Conchiña, «El comercio en la frontera castellano-portuguesa: el ámbito extremeño (siglos XIII-XV)», En la España medieval 28 (2005): 81-96; José Luis del Pino García y Eva Rojas, «Infraestructura viaria y pontonera medieval en torno al Bembézar», Estudios de historia y de arqueología medievales 11 (1996): 365-415; Gonzalo Menéndez Pidal, España en sus caminos (Madrid: Caja de Madrid, 1992); Juan Aurelio Pérez Macías y Manuel Torres Toronjo, «Aldeas y caminos de Gibraleón (ss. XIII-XV): el puerto de Algalame», en Fortificaciones señoriales del suroeste ibérico: la huella documental, ed. Juan Luis Carriazo Rubio (Madrid: La Ergástula, 2021), 51-82; Covadonga Valdaliso Casanova, «Rutas que conectaban reinos. Fronteras y comunicaciones entre Portugal y Castilla en la Edad Media», en Rutas de comunicación marítima y terrestre en los reinos hispánicos durante la Baja Edad Media. Movilidad, conectividad y gobernanza, ed. Jesús Ángel Solórzano Telecha y Fernando Martín Pérez (Madrid: La Ergástula, 2020), 191-216. Así mismo, desde 1993 se han publicado las actas que recogen las intervenciones realizadas en las trece ediciones del Congreso Internacional de Caminería Hispánica, en las cuales se aborda el estudio de las redes viarias peninsulares e hispanoamericanas desde diversos ángulos. A pesar de que la inmensa mayoría de trabajos se centra en el periodo moderno y contemporáneo, varios han abordado las vías medievales hispanas —Emilio Olmos Herguedas, «Caminos y cañadas en la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar a finales de la Edad Media. La importancia del poder político concejil en la organización del transporte y de las comunicaciones», en Camineria hispánica: actas del II Congreso Internacional de Caminería Hispánica, vol. 2, ed. Manuel Criado de Val (Madrid: Patronato Arcipreste de Hita, 1996), 235-254; Hipólito Rafael Oliva Herrer, «Principales itinerarios y flujos de intercambio en la tierra de Campos palentina a fines del medievo», en Caminería hispánica: actas del V Congreso Internacional de Caminería Hispánica, vol. 2, ed. Manuel Criado de Val (Madrid: Ministerio de Fomento, 2002), 923-940—; sin embargo, algunos de estos trabajos obvian las nuevas aportaciones de la historiografía centrada en el medievo y caen en tópicos ya superados —Francisco Javier Rubiato Lacambra, «Los caminos en la provincia de Córdoba: evolución histórica», en Caminería hispánica: actas del V Congreso Internacional de Caminería Hispánica, vol. 2, ed. Manuel Criado de Val (Madrid: Ministerio de Fomento, 2002), 791-804; y Francisco Javier Rubiato Lacambra, «Los caminos de la provincia de Jaén en la historia», en Caminería Hispánica. Actas del VI Congreso Internacional, vol. 1, ed. Manuel Criado de Val (Madrid: Ministerio de Fomento, 2004), 425-436—. han visto la luz diversas publicaciones sobre los aspectos económicos, administrativos o jurídicos de la red viaria. Así, se han analizado las leyes que regulaban los caminos y su protección en la Corona de Castilla, el flujo de intercambios y el comercio que circulaba por ellos, o los impuestos de paso que se cobraban en los peajes.5Máximo Diago Hernando y Miguel Ángel Ladero Quesada, «Caminos y ciudades en España de la Edad Media al siglo XVIII», En la España medieval 33 (2010): 347-382; Óscar Lucas Villanueva, «El transporte terrestre a través de la cordillera cantábrica en tiempos de Felipe II. Un estudio a partir de la correspondencia de Simón Ruiz con Laredo», Studia Historica. Historia Moderna 34 (2012): 255-279; María Silvestre Madrid y Emiliano Almansa Rodríguez, «Azogue para América colonial. Los caminos carreteros y arrieros de Almadén a Sevilla», Studia Historica. Historia Moderna 43 (2021): 225-256, https://doi.org/10.14201/shhmo2021432225256.

Por otro lado, la Historia Urbana ha vuelto la mirada sobre los caminos, pues son los nexos entre las diferentes urbes y se identifican como un elemento indispensable para el desenvolvimiento social y económico de las ciudades y del territorio, además de ser una fuente de conflicto entre las diferentes entidades jurisdiccionales que atravesaban.6Miguel J. López-Guadalupe Pallarés, «Reyes, señores y concejos. Colaboración y concurrencia en las vías de comunicación de la Extremadura castellano-leonesa (siglo XV)», en Rutas de comunicación marítima y terrestre en los reinos hispánicos durante la baja Edad Media. Movilidad, conectividad y gobernanza, ed. Jesús Ángel Solórzano Telecha y Fernando Martín Pérez (Madrid: La Ergástula, 2020), 214-242. Pero, a su vez, se entienden como un elemento esencial de control y jerarquización del territorio por parte de villas y ciudades que, gracias a la jurisdicción y autoridad sobre el entramado viario, favorecieron la creación de una red regional de caminos centralizada y nodal, con primacía de las poblaciones de mayor tamaño. Característica que ha sido identificada para el caso de Sepúlveda, donde la villa tendía a concentrar los diferentes trazados, y desde donde partían las vías que enlazaban con los caminos reales;7María Asenjo González, «Implicaciones urbanas en el mantenimiento y mejora de vías terrestres del eje Toledo-Burgos a fines del siglo XV», en Rutas de comunicación marítima y terrestre en los reinos hispánicos durante la baja Edad Media. Movilidad, conectividad y gobernanza, ed. Jesús Ángel Solórzano Telecha y Fernando Martín Pérez, (Madrid: La Ergástula, 2020), 26-29. caso similar a los de Burgos, Jerez de la Frontera o Girona.8Estudios realizados respectivamente por Javier Sebastián Moreno y Yolanda Guerrero Navarrete, «Todos los caminos confluyen en Burgos. Centralidad y jerarquización urbanas en la Castilla bajomedieval», Anuario de Estudios Medievales 48, n.º 1 (2018): 185-190,https://doi.org/10.3989/aem.2018.48.1.06; Enrique José Ruiz Pilares, «La política viaria municipal a finales de la Edad Media (1430-1530). El caso de Jerez de la Frontera», Norba. Revista de Historia 25-26 (2012-2013): 212-215; Elvis Mallorquí, coord. Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i xarrabascos. Els camins històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès), els camins vers la ciutat de Girona (Santa Coloma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans, 2015), 1:30-42.

No obstante, estos estudios no han profundizado en los mecanismos que los diferentes poderes (señoriales o concejiles) usaron para ejercer un dominio efectivo de las carreteras y, en última instancia, ser capaces de canalizar los flujos de mercancías y personas que atravesaban su territorio, tal y como se ha realizado en otras regiones europeas.9Un ejemplo paradigmático son varios trabajos de Oana Toda, específicamente los que analizan los efectos que las políticas aduaneras de la monarquía húngara tuvieron en la circulación de personas y mercancías en la región transilvana de Cluj durante los siglos XIV y XV. Oana Toda, «Căi de comunicație nord-transilvănene și direcțiile de trafic ale Clujului medieval», Analele Banatului 23 (2015): 253-276; y Oana Toda, «Abuse of Power, Corruption, and Anticorruption in the Functioning of the Road System of Medieval Transylvania», Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 20 (2016): 41-61. Con todo, el mayor número de aportaciones ha sido por parte de especialistas en época moderna, como Angelo Torre, quien coordinó una monografía sobre la movilidad durante el Antiguo Régimen;10Angelo Torre, ed, Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di Antico Regime (Milán: Franco Angeli, 2007). igualmente, cabe resaltar las contribuciones de Marco Battistoni y Luca Scholz, quienes han reflexionado sobre los intentos de regulación del tráfico de personas y mercancías a través de la política aduanera de las ciudades de Milán y Génova, o del derecho de uso y la prohibición de circulación en los caminos de Sacro Imperio Romano Germánico respectivamente.11Marco Battistoni, «“Strade franche” tra Piemonte orientale e Liguria in età moderna», Quaderni storici 53 (2018): 415-442, https://doi.org/10.1408/93092; y Luca Scholz, «La strada proibita. L'uso delle strade nel Sacro Romano Impero in epoca moderna», Quaderni storici 53 (2018): 335-351, http://doi.org.10.1408/93092.

Lo que se pretende realizar en este artículo es un análisis de las políticas llevadas a cabo por parte del concejo de Sevilla sobre la red caminera de su Tierra, así como de los mecanismos empleados para redirigir los flujos de transeúntes y mercancías en su propio beneficio. Asimismo, también se prestará atención a la conflictividad que estas estrategias generaron entre el concejo hispalense y otros poderes vecinos, al igual que a las consecuencias que las decisiones de Sevilla tuvieron sobre diferentes poblaciones de su jurisdicción, las cuales podían quedar aisladas de las principales líneas de comunicación.

Para ello se utilizarán las abundantes fuentes concernientes a la administración y gobierno de Sevilla, concretamente los fondos conservados en el Archivo Municipal de Sevilla relativos al mayordomazgo y las actas de las reuniones del cabildo municipal. Por otro lado, la documentación judicial es especialmente relevante para el análisis de la red viaria, no solo por los conflictos que generaron los impuestos de tránsito o en los que se vieron involucrados los caminos, sino que en muchos de ellos se alude a los caminos, ya sea por ser el escenario del conflicto o por citarlos como referencia geográfica. En este sentido, varios de los legajos conservados en el Archivo General de Simancas nos servirán para ejemplificar la política viaria sevillana y cómo afectaba a diversas poblaciones.

2. EL CONCEJO SEVILLANO Y LOS CAMINOS DE SU ALFOZ

⌅A pesar de la preocupación mostrada por algunos monarcas castellanos por las comunicaciones, esta se tradujo únicamente en el desarrollo de un corpus legislativo que regulase el tránsito por los caminos, la seguridad de los caminantes y los peajes.12El primer soberano en ocuparse de esta materia fue Alfonso X, quien determinó el dominio público de los caminos, puertos y ríos, permitiendo el libre paso por ellos a todos los moradores de esa tierra y de otras (Partida 3, Título XXVIII, ley 6), la protección de los caminantes y mercaderes (Partida 1, Título XXIII, ley 3) y el pago de derechos de paso (Partida 35, Título VII, ley 1). Estas normativas fueron ratificadas en 1348 por Alfonso XI a través del Ordenamiento de Alcalá (Título XXXII, ley 49), en el cual se remarcaba la libre circulación y la prohibición de cerrarlos. Por el contrario, la corona no tuvo una política viaria activa, sino que dejó en manos de los concejos y los señores la responsabilidad de mantener las vías de comunicación y construir otras nuevas. Sin embargo, estos tampoco realizaron una decidida inversión en la mejora de los trazados e infraestructura de los caminos, salvo contadas excepciones.

Esta falta de interés generalizada por parte de los diferentes poderes supralocales hizo que los caminos medievales respondieran, mayoritariamente, a las necesidades de conectar los diferentes espacios poblacionales y de producción, sin existir una minuciosa planificación de sus trazados, como sí se ha documentado para la época romana. Pero, esta característica, en oposición a las calzadas de piedra romanas, confería a los sistemas viarios medievales gran dinamismo, pudiendo una misma ruta tener diferentes trazados;13Entiéndase ruta como la línea recta existente entre dos puntos, frente a los términos trazado o camino, empleados para designar a los recorridos materiales sobre el terreno que pueden identificarse mediante fuentes arqueológicas, morfológicas o cartográficas. así, en caso de que existiera alguna dificultad en el trayecto (inundación, terreno enfangado, derrumbamiento sobre el camino, etc.), se podía elegir otro de los trazados o este se podía desviar, evitando el área problemática hasta que se hubiera solucionado.14Oana Toda, «Evidence on the Engineering and Upkeep of Roads in Late Medieval Transylvania», Anales Universitatis Apulensis 17 (2013): 179-182. Variabilidad de trazados que todavía aumenta más si a los caminos pensados para viajeros sumamos las vías pecuarias, empleadas en no pocas ocasiones por diferentes viandantes.15Sobre las vías pecuarias en la zona norte sevillana vid. María Antonia Carmona Ruiz, «Vías pecuarias de la Sierra Norte de Sevilla: la presencia de los ganados sorianos en el Concejo de Fregenal durante la baja Edad Media», en Camineria hispánica: actas del I Congreso de Caminería Hispánica (Guadalajara, AACHE Ediciones), 1:199-210.

A causa de las características constructivas de estos caminos, no era extraño que las lluvias o el propio tráfico afectaran al firme, causando su levantamiento o erosión, por lo que los diferentes concejos debieron de repararlos.16Sobre las reparaciones de caminos y la forma de sufragar estas intervenciones vid. Ricardo Córdoba de la Llave, «Los instrumentos de la relación comercial: medios, técnicas y útiles de transporte en la España bajomedieval», en El comercio en la Edad Media: XVI Semana de Estudios Medievales, Nájera y Tricio del 1 al 5 de agosto de 2005, ed. José Ignacio de la Iglesia Duarte (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2006), 192-194. Con todo, parece que lo más común era que los concejos únicamente actuasen de urgencia, tras haber recibido la queja por parte de algún vecino o comerciante. Sin embargo, cabe señalar que en el caso sevillano hemos podido documentar, al menos desde 1445, una figura desconocida en otros concejos castellanos, el «adobacaminos».17AMS, Secc. X, caja 8, carpeta 37, f. 5r y AMS, Secc. XV, 1453-1454, caja 53, n.º 101, f. 174r-v. Este trabajador, con un estipendio anual de 500 maravedíes, que fue duplicado en 1455,18El primer pago del que tenemos constancia es de 1454, cuando se entregaron 500 maravedíes a Fernando García, vecino de El Pedroso, en compensación por el trabajo que realizaba reparando los caminos (AMS, Secc. XV, 1453-1454, caja 53, n.º 101, f. 174r-v). Parece que esta cantidad le pareció insuficiente, ya que, en enero del año siguiente, solicitó que le aumentasen su salario; el cabildo hispalense aceptó y se acordó una remuneración anual de 1.000 maravedíes (AMS, Secc. X, caja 11 carpeta 44, f. 42v). Esta cifra se mantuvo durante el resto del medievo y los primeros años del siglo XVI, a juzgar por los libramientos respectivos al salario de este trabajador consignados en 1483, 1486 y 1505 (AMS, Secc. XV, 1483-1484, caja 73, n.º 103, f. 117r-v; 1481-1485 (1486-1487), caja 71, n.º 62, f. 187r y 1504, caja 92, n.º 185, f. 289r). se ocupaba de hacer las pequeñas reparaciones que fueran necesarias para mantener el buen estado de esa ruta antes de que el problema se agravase. Entre esa primera mención y 1505 aparecen hasta cuatro personas ocupando este puesto de forma sucesiva, dos vecinos de Cazalla de la Sierra y uno del Pedroso;19Fernando García, vecino del Pedroso, ocupó el cargo entre 1445 (AMS, Secc. X, caja 8, carpeta 37, f. 5r) y 1479, cuando sería sustituido por Antón García Camacho, vecino de Cazalla de la Sierra (AMS, Secc. X, caja 22, carpeta 91, f. 19r). Este solo debió ejercer el oficio por 4 años, puesto que desde 1483 y hasta 1505, los sucesivos libramientos se hacen a nombre de Martín Fernández Calvo, vecino de Cazalla de la Sierra (AMS, Secc. XV, 1483-1484, caja 73, n.º 103, f. 117r-v y 1504, caja 92, n.º 185, f. 289r). no es de extrañar que desde la ciudad se eligiera a vecinos de estas poblaciones para ocupar el puesto, ya que ambas villas son nodos importantes dentro de la red de caminos que debían custodiar. Pese a que no tenemos muchos más datos sobre este cargo, parece que se exigían unos requisitos mínimos para ocuparlo, tal y como se desprende del nombramiento de Antón García Camacho en 1479, quien sustituiría a Juan Carçeller, pues «quando fuera proveydo deste ofiçio no hera tal qual cumplia para ello».20AMS, Secc. X, caja 22, carpeta 91, f. 19r. Con todo, parece que este cargo únicamente existió en la ruta que unía la ciudad con Castilla a través de la sierra de Constantina, lo cual es un indicativo del interés especial que el concejo hispalense tenía por preservar las buenas condiciones de las vías que comunicaban con la meseta.

A pesar de la impresión de inestabilidad que puedan ofrecer estas consideraciones, los caminos medievales no estaban realizados al azar, sino que buscaban los recorridos más rectos y fáciles, evitando los accidentes geográficos en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, la variabilidad y diversidad en los trazados muy rara vez afectaba a la dirección de las rutas, puesto que en su gran mayoría acababan convergiendo en ciertos puntos comunes, asociados a lugares que permitieran franquear accidentes geográficos o aprovisionarse y descansar, lo que contribuía a mantener la constancia de las rutas.21Toda, «Căi de comunicație», 274. Por todo ello, y salvo contadas excepciones, la ciudad de Sevilla no buscó controlar toda la red de caminos, sendas y veredas que vertebraba su territorio, sino que usó estos puntos estratégicos para conseguir dirigir los flujos de caminantes según sus intereses.

Uno de los procedimientos empleados derivaba directamente del control que la ciudad de Sevilla tenía sobre la creación de determinados establecimientos y medios de producción en sus dominios jurisdiccionales. Concretamente, nos referimos aquí a las ventas, posadas o bodegones, infraestructuras vinculadas a la red viaria que facilitaban los viajes al ofrecer descanso y aprovisionamiento, por lo que eran tenidos en cuenta a la hora de elegir o recomendar un camino u otro. El peso que los caminantes daban a estos refugios se puede observar en las descripciones que diferentes transeúntes realizaron de los caminos y, más específicamente, en la documentación judicial, cuando eran interrogados sobre la situación de un itinerario concreto.23Cuando en 1513, en el transcurso de un pleito acerca del itinerario concreto que se debía seguir en la ruta de Sevilla a Cazalla de la Sierra, el juez pesquisidor interrogó a una veintena de transeúntes y arrieros sobre qué camino era mejor, la mayoría de ellos tuvo en cuenta en su elección la cantidad de posadas y si estas tenían provisiones suficientes. Así, Gonzalo Sánchez, vecino de Segura, indicaba que «en el camino de Montegil ay nueve ventas muy grandes y muy buenas y muy proveydas de todas provisiones», a lo que Bartolomé Sánchez, sevillano, añadía que todas ellas tenían «provisiones de comer, lo que no ay en el campo de Pedroso»; otro de los encuestados explicaba que si bien en el camino de El Pedroso había seis ventas, tres de ellas estaban muy juntas y las otras demasiado separadas, motivo por el que evitaba este trazado (AGS, CRC, leg. 36, documento 1, ff. 1r-3v y 14r). Más lejos fue Francisco Martínez Zorro al afirmar que el camino de Montegil era mejor, ya que las ventas situadas en él eran «muy grandes donde se podía aposentar en alguna dellas al rey, pasando por allí, tejadas y con sus arcos y pilares, e en alguna dellas mármoles puestos, las quales syenpre estaban muy basteçidas de todas viandas y çebada y paja», mientras que en las del camino de El Pedroso «no se puede aposentar ningund onbre de façion en ellos, ni hallar que comer» (AGS, CRC, leg. 36, documento 1-3, f. 43r).

Para la construcción de estos elementos de hospedaje era necesario tener la licencia explícita por parte del concejo de la ciudad.24Este hecho no es exclusivo de Sevilla, ya que se puede identificar en otras ciudades hispanas como Córdoba o Girona. Ricardo Córdoba de la Llave, «Comunicaciones, transportes y albergues en el reino de Córdoba a fines de la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos 22 (1995): 108; y Mallorquí, Cinquanta-cinc llegües de passos, 1:42, respectivamente. Ahora bien, el cabildo sevillano aprobó sistemáticamente todas las solicitudes, siempre que el nuevo establecimiento no perjudicara a nadie y se pagara un censo anual al almojarifazgo de la villa más próxima. Aunque la primera noticia que tenemos de una concesión de estas características es de 1435, exactamente a Juan de Porras para hacer un bodegón en el término de Burguillos, en el camino entre Alcalá del Río y Castilblanco,25AMS, Sección X, caja 1, carpeta, 5, f. 38r. es indudable que no era una novedad. Y, después de esa fecha, no es extraño encontrar este tipo de permisos en la documentación del concejo hispalense,26Basten como muestra de ello la licencia entregada a Diego Sánchez Morillo para hacer una venta en el camino de Utrera en 1470 (AMS, Sección X, caja 14, carpeta 56, f. 59r), la que se dio a Antón Quebrado en 1491 para hacer una bodega en la calzada de las Cabezas de San Juan a Jerez de la Frontera (AMS, Sección XV, caja 78, carpeta, 59, ff. 100r-101r), o la decena de licencias documentada en la sección XV del AMS para diversos caminos entre 1497 y 1504. si bien su número parece aumentar desde la última década del siglo XV, seguramente por la creación de nuevos caminos que unían Sevilla con la recién conquistada Granada.

No obstante, la creación de estos lugares de albergue no solo respondió a la iniciativa privada, sino que la propia ciudad no dudó en obligar a determinadas villas a construir y mantener posadas en los caminos que eran de especial interés. Ejemplo de ello es la orden dada por Sevilla al lugar de El Pedroso en 1491, en la que se mandaba la construcción y aprovisionamiento de dos posadas en el camino que iba desde la ciudad a Cazalla, pues existía interés por parte del concejo hispalense de que se usara ese trazado y no el que discurría por Montegil.27A pesar de la orden, la falta de recursos tras la Guerra de Granada retrasó esta construcción hasta 1512, cuando desde El Pedroso se informó de la culminación de las mismas, así como el costo que habían supuesto su construcción y la realización de diversos arreglos sobre el camino. AGS, CRC, leg. 36, documento 1-1, ff. 23r-25v y 44r-45r.

En cuanto a las infraestructuras diseñadas para salvar los accidentes geográficos, las más comunes eran las alcantarillas, pequeños puentes para evitar ramblas o cursos de agua estrechos, o pontones de madera. No obstante, estas soluciones eran insuficientes para corrientes de agua de gran caudal, para las cuales se optó por la instauración de barcas o la construcción de puentes más resistentes y duraderos. Por el gran desembolso que llevaba construirlos estos eran menos numerosos pero, al mismo tiempo, eran objeto de mayor interés por parte de la ciudad, puesto que eran puntos susceptibles de cobro de peaje u otros impuestos de paso.

La obra más ambiciosa del bajomedievo sevillano fue la construcción del puente sobre el río Guadiamar a la altura de Aznalcázar, en la ruta que unía Sevilla con Huelva; empresa que se comenzó a principios del siglo XV y se prolongó durante la mayor parte de esa centuria. Con el fin de llevar a cabo su erección, el cabildo hispalense mandó a los concejos de su jurisdicción que se favorecerían de este nuevo paso que contribuyeran en las obras, enviado peones que trabajasen en ellas.28El concejo de Córdoba no dudó en recurrir a medidas similares, además de pedir ayuda al obispo y al cabildo de la catedral cordobesa, para poder sufragar la construcción de un puente sobre el río Guadalquivir en la localidad de Montoro. José Ortiz García, «El puente de Las Donadas de Montoro: de los inicios de su construcción a la Real Cédula de la Reina Juana de Castilla», Meridies. Estudios de historia y patrimonio de la Edad Media 8 (2006): 157-160, https://doi.org/10.21071/meridies.v0i8.11779. Paralelamente, los oficiales sevillanos no dudaron en solicitar ayuda a los concejos de los lugares de señorío comarcanos, alegando que «cada dia avian de continuar e pasar por ella».29AMS, Secc. XV, 1445-1446, Labores, caja 45, n.º 105, f. 203r-v. Los repartimientos ordenados por la ciudad no fueron bien acogidos por parte de muchos de los concejos afectados, pues aunque la obra les reportaría efectos económicos beneficiosos a largo plazo, los peonajes eran contrarios a sus intereses inmediatos.30Esta reticencia a participar en las costosas obras de mejora de la red viaria no es un caso excepcional, antes bien, es una constante en la Castilla medieval. Diago y Ladero, «Caminos y ciudades», 360-361. De ahí que varias poblaciones se negasen a enviar trabajadores pese a haber sido conminados por la ciudad en varias ocasiones, motivo por el cual se les multó.31AMS, Sección XV, caja 45, carpeta 105, ff. 203r-220r y caja 64, carpeta 56, f. 211r-v. Entre los concejos sancionados se encontraban los de Coria del Río, La Puebla del Río, Sanlúcar la Mayor, Aznalcázar, Pilas, Hinojos, Castilleja del Campo, Huévar, Manzanilla, Escacena del Campo, Paterna del Campo, Salteras, Aznalcóllar y Gerena; poblaciones situadas en diferentes trazados camineros, lo que nos da una idea del poder de aglutinamiento de los trayectos que poseen estas estructuras y cómo estos pasos podían centralizar los diferentes recorridos de una ruta.

En otras ocasiones, la decisión de instalar estas estructuras acarreó importantes conflictos entre la ciudad y otras instituciones, sobrevenidos por construirlas en lugares en los que confluían las jurisdicciones de diferentes poderes con intereses contrapuestos. Ejemplo de ello son las desavenencias que surgieron en 1418 entre el arzobispo de Sevilla y el concejo hispalense acerca de la construcción de un puente sobre el río Viar, entre los términos de El Pedroso y Cantillana. El prelado se mostró contrario a la idea de Sevilla de edificarlo, puesto que era el propietario de Cantillana y, por tanto, la ciudad carecía de jurisdicción o competencias para ello. La ausencia de un consenso entre ambas partes y la negativa de paralizar las obras hicieron que la discordia se agravara, llegando el arzobispo a excomulgar a los oficiales de la ciudad, quienes no dudaron en recurrir al Sumo Pontífice. No tenemos más noticias sobre este caso hasta varias décadas después, concretamente en 1471, cuando varios de los obreros que trabajaban en la fábrica del puente informaron a la ciudad de que el provisor del arzobispo les había exhortado a que cesasen en la obra.32Antonio Collantes de Terán Sánchez, «Puente de Viar, ¿un empeño frustrado?», Archivo hispalense. Revista histórica, literaria y artística 56 (1973): 117.

De igual forma, el concejo hispalense también trató de evitar que otras instituciones o señores construyeran pasos, especialmente cuando estos afectaban directamente al monopolio que poseía sobre determinadas vías o podían modificar las rutas que interesaban a la ciudad, máxime si a consecuencia de ello se veían disminuidas las rentas devengadas por los derechos de paso. Un caso paradigmático es el de las barcas que cruzaban el Guadalquivir en Villanueva del Camino, población perteneciente a la jurisdicción sevillana, cercana a Alcolea del Río, perteneciente a la Orden de San Juan del Hospital.

Se trataba de un punto de paso estratégico que unía Sevilla con la serranía y con Castilla puesto que, al contrario que en otros pasos similares, el pasaje de Villanueva del Camino contaba con más de una barca.33Si bien todos los documentos hacen referencia a «las barcas» sin especificar su número, las condiciones del arrendamiento de 1453 indican que el pasaje contaba con dos embarcaciones (AMS, Sección XV, 1453-1454, caja 53, carpeta 6, ff. 10r-11v); disposiciones que se repiten en 1471 (AMS, Sección XV, 1471-1472, caja 63, carpeta 57, ff. 315r-318v). No obstante, las barcas no debían de ser del mismo tamaño, puesto que cuando en 1476 fue necesario sustituir una de ellas, en el contrato para su construcción el cabildo sevillano especificaba que se trataba de la barca menor de las dos con que contaba el lugar (AMS, Sección XV, 1476-1477, caja 66, carpeta 57, ff. 84r-86v). El interés de la ciudad, además, se veía incrementado por el cobro del barcaje, un derecho que los transeúntes debían pagar por el uso de las barcas y que la ciudad arrendaba por periodos de tiempo variables por cantidades nada despreciables.34Esta barca tenía especial interés porque en ella se centralizaba el tráfico procedente de la sierra de Constantina, que unía esta zona del reino de Sevilla con la meseta, de ahí la importancia que le daban las poblaciones situadas en esta ruta, como ocurre con Carmona. Es más, esta villa discutió a la ciudad el derecho a cobrar el peaje de la misma, pues Alfonso XI, mediante un privilegio fechado en 1324, le había reconocido la prerrogativa de percibir la mitad del importe de esta renta, dado que la barca tocaba término de la villa. Sin embargo, y pese a que el concejo de Carmona intentó recuperar esta prebenda en 1494, parece que nunca llegó a hacer uso de este reconocimiento ni percibió ningún tipo de provecho. Manuel González Jiménez, «La hermandad entre Sevilla y Carmona (siglos XIII-XIV)», en Andalucía medieval: actas del I Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba: CajaSur, 1978), 2:7-8. Por ello, cuando a mediados del siglo XIV la Orden del Hospital decidió establecer otra barca en la población de Alcolea del Río, el cabildo sevillano decidió incautarla. Ante esto, la Orden se querelló contra la ciudad ante la justicia real, resultando una sentencia favorable a los hospitalarios, que les permitía establecer el paso en las tierras de su jurisdicción.

La resolución no agradó al cabildo hispalense, por lo que decidieron llegar a un entendimiento con la Orden, gracias al cual pudiera mantener su monopolio. En 1347 se firmaría el acuerdo por el que los hospitalarios se comprometían a eliminar la barca de Alcolea del Río y, a cambio, tanto el concejo de la ciudad como la orden compartirían los beneficios y los gastos derivados de las barcas de Villanueva del Camino en una proporción de dos tercios la ciudad y uno la Orden.35AMS, Sección XV, 1478-1479, caja 67, carpeta 104, ff. 163r-166v y otra copia en AMS, Sección X, caja 22, carpeta 91, ff. 61r-64r. De acuerdo con la documentación conservada en el Archivo Municipal de Sevilla, especialmente entre los Papeles de Mayordomazgo, parece que fue la ciudad quien se encargó de la gestión del pasaje mediante su arrendamiento, así como de las diferentes obras o reparaciones, mientras que la encomienda hospitalaria se limitaba a percibir o pagar su parte.36En lo tocante a las reparaciones, sabemos que durante el siglo XV hubo que sustituir o reparar las barcas en al menos cuatro ocasiones, en 1432, 1453, 1471 y 1476 (AMS, Sección XV, 1432-1433, caja 37, carpeta 17, f. 60r-v; 1453-1454, caja 53, carpeta 6, ff. 10r-11v; 1471-1472, caja 63, carpeta 57, ff. 315r-318v; 1476-1477, caja 66, carpeta 56, f. 82r-v). En todos los casos fue la ciudad quien se tuvo que hacer cargo de comprobar el estado de las barcas y, en su caso, de la construcción de nuevas embarcaciones, para lo cual establecía las condiciones, supervisaba los gastos, la contratación de los carpinteros y calafates y comprobaba el resultado final; mientras que los hospitalarios únicamente corrían con un tercio de los gastos.

Es indudable que el pacto satisfizo a ambas partes, más aún si tenemos en cuenta que medio siglo después, concretamente en 1391, se llegaba a sendos acuerdos idénticos por los cuales Sevilla podía establecer otras dos barcas, una en el río Huéznar en término de Tocina y otra en término de El Pedroso, con la condición de que entregaría a la Orden un tercio de lo que rindiesen desde el 1 de julio de ese año.37AMS, Sección XV, 1478-1479, caja 67, carpeta 104, ff. 163r-166v.

No obstante, no todos los conflictos surgidos a raíz de los lugares de paso y del cobro de peajes en ellos se pudieron solucionar a través de acuerdos y mediaciones; algunos de ellos hicieron que las relaciones se tensaran, llegando incluso al cierre de determinados ejes viarios. Es el caso del camino que unía la población de Niebla, perteneciente al duque de Medina Sidonia, con el Aljarafe. En la frontera entre ambas jurisdicciones se recaudaba el portazgo, lo que generó fricciones entre el señorío y la ciudad, hasta el punto de que en 1489 se llegaron a cerrar los caminos que comunicaban ambos territorios. El bloqueo afectó a ambas entidades ya que Niebla quedaba privada del acceso al centro mercantil más importante de Andalucía occidental, mientras que Sevilla veía entorpecido el tráfico de productos con una importante salida marítima. La escalada del conflicto y la imposibilidad de resolución hizo que la Corona tuviera que intervenir en el debate, muestra de las complejas relaciones en torno a los diferentes actores y la red caminera, así como la importancia de este nexo de unión para el comercio.38Borrero, El mundo rural sevillano, 432.

3. EL CAMINO DE EL PEDROSO FRENTE AL CAMINO DE MONTEGIL: UN ESTUDIO DE CASO

⌅Hasta ahora hemos visto diversas actuaciones llevadas a cabo por Sevilla para influir sobre la red viaria en su propio beneficio. Sin embargo, no se ha atendido a cómo estas decisiones afectaban a las poblaciones de la Tierra o si estas protestaron al sentirse perjudicadas por ser alejadas de las principales vías de comunicación. El pleito entre la villa de Cazalla de la Sierra y el lugar de El Pedroso, enfrentados acerca del trazado concreto que se debía de usar para ir de la primera a Cantillana, nos servirá para ilustrarlo.39Si bien J. D. González Arce ha analizado los privilegios que El Pedroso tenía en relación a esta ruta a través de los documentos reales insertos en el Tumbo de los Reyes Católicos de Sevilla —José Damián González Arce, Un patrimonio concejil ingente: el almojarifazgo de los pueblos de Sevilla (ss. XIII-XV) (Murcia: Universidad de Murcia, 2020), 53-55—, no se interesó por el pleito entre esta población y otras de su entorno en relación a la prohibición del uso de caminos alternativos al de El Pedroso conservado en el AGS, CRC, legajo 36.

El uso de un recorrido u otro no era baladí, pues ambos pertenecían a una de las rutas que unía Sevilla y el mar con Castilla; en palabras de uno de los testigos en el pleito, a través de este itinerario «se provee la dicha villa [Cazalla de la Sierra] e toda la provincia de Leon fasta Toledo del pescado dela mar».40AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, f. 41r. De ahí que el tráfico de personas y mercancías fuera abundante y de él vivieran parte de los vecinos de estas poblaciones, tanto de forma directa, en caso de los arrieros, mulateros y los dueños de posadas, como indirecta, véase los herreros o quienes suministraban de provisiones a ventas y transeúntes.41Sirva como muestra de cómo estas rutas afectaban a las poblaciones la diferencia en el número de animales de carga existente en Cazalla de la Sierra cuando había uno o varios caminos abiertos. Según indicaron los vecinos de la villa a la ciudad a finales del siglo XV, cuando únicamente había un trazado solo se contaban en la localidad en torno a una decena de acémilas y asnos, mientras que cuando se permitió el paso por otras sendas el número de monturas aumentó hasta 100 acémilas y 300 asnos (AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-2, f. 57r.). A pesar de que las cifras seguramente estén exageradas, el número de estos cuadrúpedos es un indicativo directo de cómo verse alejado de una vía afectaba a las localidades, puesto que durante los periodos en los que las faenas agrícolas disminuían, los campesinos solían complementar las labores agrarias con el acarreo de mercancías a través de la sierra.

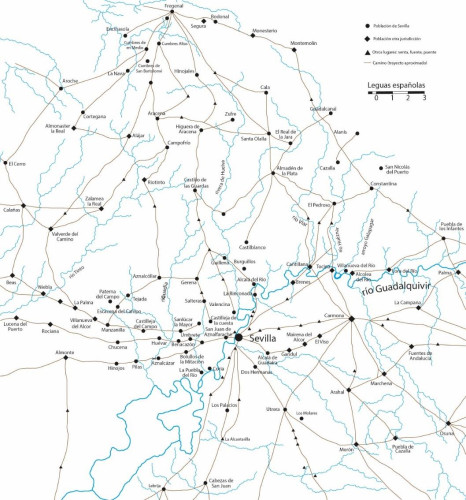

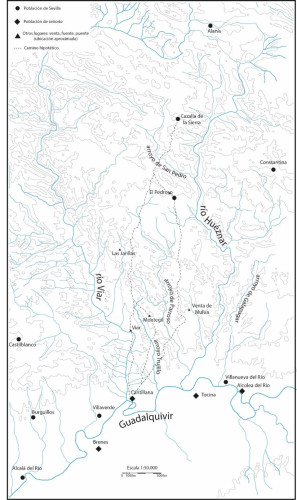

Mapa 2. Trayecto hipotético de los caminos de Montegil y El Pedroso. Elaboración propia.47

El conflicto parece originarse a finales del siglo XIV, concretamente en 1391, cuando, por mandato del concejo de Sevilla, los vecinos de El Pedroso abrieron un camino desde Cazalla, pasando por su localidad, hasta la barca que la ciudad poseía en el río Huéznar, cerca de Cantillana, y construyeron una posada en Mulua. No obstante, que los barqueros de Cantillana bajaran sus precios y que el trazado que cruzaba el puerto de Montegil, que cubría el mismo tramo, tuviera más posadas y lugares de descanso, hizo que poca gente fuera por la vía recién creada y llamada El Atajo. El concejo de El Pedroso, al ver que su inversión no hacía que los transeúntes usaran el nuevo camino, se quejó a la ciudad.

La solución de Sevilla fue ordenar que todos los caminantes y mercaderes usaran El Atajo, al mismo tiempo que se prohibía el paso por el camino de Montegil, so pena de ser descaminados, es decir, que se les requisasen todas las mercancías y animales que llevasen y pagasen una multa de 600 maravedíes. Igualmente, la ciudad cambió el lugar del cobro de la roda de Cazalla de la Sierra a El Pedroso.42Para la elaboración de este mapa se ha usado como base cartográfica los mapas formados y publicados por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1918), concretamente: n.º 919 [Almadén de la Plata], n.º 920 [Constantina]; n.º 940 [Castilblanco]; n.º 941 [El Pedroso]; n.º 962 [Alcalá del Río]; n.º 963 [Lora del Río]. Escala 1:50.000. Madrid: Instituto Geográfico y Estadístico. Disponibles en la web del Instituto de estadística y cartografía de Andalucía, fecha de consulta 9 de abril de 2024, https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca. La normativa impuesta se justificaba a través de un supuesto privilegio que el rey Fernando y luego su hijo Alfonso habían concedido a El Pedroso;43La roda era uno de los diferentes derechos que gravaban el tránsito de bestias de carga, con o sin mercancías, las propias bestias cuando eran mercancías o el ganado; estaba estrechamente relacionado con el portazgo. Si bien estaba implantado en todos los concejos castellanos, este se hallaba inserto del almojarifazgo y únicamente en la Sierra norte de Sevilla aparece como un impuesto independiente, concretamente en los lugares de El Pedroso, Castil de las Guardas y Castilblanco. González Arce, Un patrimonio concejil ingente, 53; y Javier López Rider, «Aportación al estudio de la hacienda del concejo de Córdoba a fines de la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos 41 (2014): 287-289, http://dx.doi.org/10.12795/hid.2014.i41.09. datos insuficientes para datar la concesión original, ya que al no dar más información de los monarcas citados estos podrían ser Fernando III y Alfonso X o Fernando IV y Alfonso XI.

Aunque pueda parecer que la prohibición del uso de un camino en perfecto estado era una medida extraordinaria, diferentes concejos prohibieron hacer uso de puentes a quienes llevaran carros o ganado, a fin de evitar desperfectos en los mismos.44Marcos Fernández Gómez, Pilar Ostos Salcedo y María Luisa Pardo Rodríguez, El tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla (1478-1494) (Madrid: Fundación Manuel Areces, 1997), 6:195. Otras copias del mismo documento en: AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, ff. 58r-59v y doc. 1-2, f. 25r. Igualmente, las restricciones de tránsito con el fin de favorecer un determinado lugar u obligar a pasar por una aduana eran relativamente comunes en la Europa bajomedieval. Sabemos que en 1377 se establecía un camino concreto para todas aquellas personas que se dirigiesen a Coímbra, vetándose otras alternativas.45En este sentido, las ordenanzas de Écija disponían que «por el peligro que la puente tiene de caerse y porque los vados de este rio se pueden pasar con las carretas seguramente, que ninguna carreta ni carro paso por ella», Córdoba, «Comunicaciones, transportes y albergues», 95. Asimismo, autores como L. Scholz, M. Battistoni y O. Toda han documentado este tipo de eventualidades en el periodo bajomedieval y moderno en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la región de la Fraschetta (norte de Italia) y en la zona septentrional de Transilvania respectivamente.46«Que se nom tomassem o caminho de monte Moor o uelho [Montemor-o-Velho] nem de Tentugal [Tentúgal] nem pasasem pellos barcos do Mondego [rio Mondego] nem se fossem p o caminho de Buarcos [Buarcos] senam sollamente todos fossem por caminho da cerca da cidade». Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Chancelaria de d. Fernando, Libro 2, f. 11v.

Parece que la prohibición no surtió mucho efecto puesto que, unos 50 años después, las gentes de El Pedroso volvían a quejarse al cabildo municipal hispalense de que los caminantes iban por el camino vedado de Montegil, con la consiguiente disminución de la recaudación de la roda. Por ello, en 1433, el concejo sevillano volvía a reiterar la prohibición del uso del camino de Montegil.

El conflicto armado entre el duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz en la década de los setenta del siglo XV, especialmente severo en esta zona, afectó negativamente a esta ruta e hizo que los transeúntes volviesen a usar el trayecto de Montegil; y además, a instancia de Sevilla, la roda se empezó a recaudar en él, cerca del puente sobre el río Viar. En este caso, la protesta por el cambio no vino de los pedroseños, sino del arzobispo de Sevilla, quien en 1478 se quejaba de que esto perjudicaba a sus intereses y a los de su villa de Cantillana.48AMS, sección X, caja 16, carpeta 66, f. 22r. Así y todo, no tenemos constancia de reclamaciones por parte de El Pedroso hasta 1490 cuando, en la reunión del concejo sevillano del 30 de diciembre, el asistente y los oficiales sevillanos deliberaron sobre la petición hecha por El Pedroso de que la roda se volviese a cobrar en su localidad. A pesar de que el letrado que había analizado el caso convenía que se debía acceder a la solicitud, varios de los regidores no opinaban igual. La discusión se saldó a través de una votación en la que tanto el asistente como la mayoría de veinticuatros optaron por volver a situar el lugar de cobro en El Pedroso.49AMS, Sección X, caja 25, carpeta 102, f. 1v. A pesar de ello, tuvieron que esperar hasta el 11 de noviembre de 1491 para que el concejo sevillano reiterara las prerrogativas previas y la prohibición de uso del camino de Montegil. Sin embargo, en esta ocasión se especificaban una serie de obligaciones que la villa debía cumplir para poder reclamar la primacía de su camino, tales como «adobar e allanar e ensanchar e abrir el dicho camino en tal manera que las bestias e ganados, que por el fueren, puedan buenamente caminar por el sin peligro e sin mucho trabajo, segund yvan por el dicho camino de Montegil».50Fernández Gómez, Ostos Salcedo y Pardo Rodríguez, El tumbo de los Reyes Católicos, 6:199.

Este nuevo privilegio dado por la ciudad fue confirmado por los Reyes Católicos un año después.51Fernández Gómez, Ostos Salcedo y Pardo Rodríguez, El tumbo de los Reyes Católicos, 6:193-201. No obstante, en esta ocasión los monarcas condicionaron la entrada en vigor del privilegio a que este no perjudicase a las poblaciones de Alanís y Cazalla de la Sierra, situadas en la misma ruta, por lo que preguntaron a estos concejos si el privilegio les agraviaba y en qué medida se podía solucionar. Mientras que el concejo de Cazalla de la Sierra únicamente expuso el mal estado del camino, Alanís pidió la construcción de un puente sobre el río Parroso, puesto que las crecidas del mismo hacían que vadear el cauce fuera peligroso.52AGS, CRC, leg 36, doc. 1-1, ff. 23r-24r.

Debido a que la Guerra de Granada había vaciado las arcas del concejo pedroseño, este no pudo acometer las mejoras infraestructurales solicitadas, por lo que el privilegio no entró en vigor y se pudieron seguir usando ambos caminos indistintamente. Década y media después, superada la crisis económica, el concejo de El Pedroso pidió al cabildo municipal sevillano permiso para iniciar las obras de acondicionamiento de la calzada; la ciudad autorizó las obras y el desembolso necesario, si bien envió al lugarteniente del alcalde mayor y a Diego Barbosa, veinticuatro de Sevilla, para que supervisaran los trabajos. Finalizadas las mejoras, cuyo coste ascendió a 70.000 maravedíes, los de El Pedroso procedieron a solicitar la restauración de su privilegio.53AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, ff. 53r-54r.

En ese momento las gentes de Cazalla de la Sierra volvieron a quejarse, alegando que, aunque se hubiera reparado el camino, este estaba despoblado y no había ni suficientes lugares de descanso ni donde se pudiera herrar un animal. Por ello, desde Sevilla se ordenó a los de El Pedroso hacer dos posadas; una vez edificadas, la ciudad reiteró la confirmación del privilegio y la prohibición de usar el camino de Montegil, siempre que se cumpliesen las condiciones impuestas. Sin embargo, parece que esta nueva ratificación, fechada en julio de 1509,54AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, ff. 57r-62v. no fue efectiva, pues dos meses después, Fernando de Alvarado, procurador de El Pedroso, al mismo tiempo que solicitaba a la ciudad licencia para iniciar las obras del puente sobre el río Parroso, denunciaba que los cazallenses impedían que se pregonara el privilegio y buscaban alargar el proceso, a fin de entorpecer la entrada en vigor del monopolio sobre la red viaria.

Ante la concatenación de quejas, acusaciones y respuestas enviadas por ambas partes,55AMS, Sección X, caja 31, carpeta 128, ff. 35v-67r. los diputados designados por el cabildo municipal hispalense para sentenciar en este pleito acordaron llegar a una solución intermedia. A pesar de que se mantendría el camino de El Pedroso como el único legal, el impuesto de la roda se pasaría a cobrar en Cazalla de la Sierra; esta resolución, acordada el 26 de abril de 1510,56AMS, Sección XV, 1510, caja 101, doc.18, f. 150r-v; y AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, f. 45r. y que en un principio pareció convencer a ambas partes tampoco consiguió acabar con el conflicto.

La continuación de los problemas hizo que los de El Pedroso decidieran acudir en esta ocasión a la soberana. A principios de 1511 enviaron una carta a la reina Juana, en la que le informaban del proceso incoado en los tribunales sevillanos. La monarca, tras analizar la carta y los privilegios aportados por el procurador pedroseño, resolvió que se acatase el privilegio confirmado por sus predecesores estipulando, además, una multa de 10.000 maravedíes para quien lo contraviniera.57AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, f. 24r. Sin embargo, en esta ocasión la soberana incluyó una serie de condiciones para que el privilegio entrase en vigor. En primer lugar, recaía sobre los vecinos de El Pedroso tener el camino en perfecto estado, teniendo ellos que ocuparse de las reparaciones que fuesen necesarias para mantener su anchura y planicie. Además, se mandaba construir una serie de pontones de madera que permitieran cruzar con facilidad los diversos cursos de agua, así como un puente más robusto y duradero sobre el arroyo Parroso; igualmente, debían mantener poblado el lugar, por lo que se les obligaba a mantener y abastecer varias posadas.

Paralelamente, con el objetivo de que nadie quebrantara el privilegio alegando desconocimiento del mismo, se mandó que fuese pregonado en todas las poblaciones a las que pudiera afectar, especialmente en Cazalla de la Sierra y Alanís, así como la existencia de una multa de 2.000 maravedíes para quien lo incumpliese. Con el propósito de que personas ajenas a este territorio tampoco fuesen por otras rutas, se exhortaba a todos los posaderos y mesoneros a informar de todo ello a los futuros caminantes; para asegurarse de que lo cumpliesen, se les amenazó diciendo que el mesonero que no avisase de la normativa pagaría las sanciones en la que incurriesen los transeúntes mal informados. Es más, durante los primeros sesenta días, a contar desde la fecha del primer pregón, El Pedroso debía mantener a un hombre en cada uno de los extremos del trayecto (Cazalla de la Sierra y Cantillana), para que avisara a los caminantes extranjeros de la prohibición. Por último, el concejo privilegiado debía colocar señales en aquellos puntos en los que hubiera bifurcaciones.58AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, ff. 25v-26v.

Como a pesar de ello muchas personas siguieron usando el camino de Montegil, las gentes de El Pedroso decidieron aumentar la vigilancia. Resultado de ello fue la captura de varios comerciantes a quienes se dio por descaminados y se les requisaron las bestias de carga y las mercancías que transportaban.59Fue el caso de Gonzalo Martínez Gallardo y Sebastián de los Mulos, arrieros de Cazalla de la Sierra. Más información tenemos del apresamiento de Pedro Fernández de Corderos, pues él mismo narró cómo el mayordomo y dos vecinos de El Pedroso le salieron al encuentro cuando iba caminando por el trayecto de Montegil, lo detuvieron y le requisaron las pertenencias que portaba, entre las que se encontraban una capa de viaje, una espada, unas alforjas y dos panderos. AGS, CRC, leg. 36, doc. 1, ff. 29v-30v; y doc. 1-1, f. 15r-v. Paralelamente, un día entre Pascua Florida y el tres de mayo, dos alcaldes de El Pedroso soliviantaron a sus convecinos, consiguieron reunir a una cincuentena de hombres armados y se dirigieron al camino de Montegil. Una vez allí, procedieron a romper el camino con azadas y otras herramientas de labranza, además de causar un desprendimiento que bloqueaba el camino.60AGS, CRC, leg. 36, doc. 1, ff. 28v-29v; y doc. 1-1, ff. 13r-15v. Parece ser que durante este tiempo, y posiblemente como represalia, Pedro Pérez, vecino de Cazalla de la Sierra, saboteó el puente que el concejo de El Pedroso había construido sobre el arroyo del Parroso, resultado de lo cual fue derruido por una crecida de la corriente.61AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-3, ff. 43r-79v. Aunque poco ortodoxas y algunas ilegales, este tipo de medidas tampoco eran desconocidas en el contexto europeo; sirva como ejemplo el caso del margrave de Brandenburgo, quien en 1446 bloqueó una carretera con barricadas y fosos, a fin de impedir que las gentes de Nuremberg la usaran.62Scholz, «La strada proibita», 338.

Las protestas por parte de Cazalla de la Sierra no se hicieron esperar y a principios del año 1512 apelaron ante la reina la decisión que esta había tomado de vedar el camino de Montegil; para ello alegaban la peligrosidad que tenía el camino de El Pedroso durante el invierno, además de la existencia de una sentencia previa que permitía usar ambas vías indistintamente. La soberana informó a las partes afectadas y al concejo sevillano que tomaba a trámite la apelación, y les conminaba a aportar las pruebas y testigos necesarios para defender su parecer.

A lo largo de los meses subsiguientes, ambos adversarios enviaron sendos procuradores ante la corte de justicia, quienes presentaron diferentes pruebas y testimonios, además de recurrir a métodos menos éticos, como acusar al contrario de mentir o sobornar a testigos. Por su lado, el concejo de Sevilla escribió a la monarca, posicionándose del lado de El Pedroso y alegando que no se debería seguir con el litigio, puesto que estaba empobreciendo a ambas poblaciones y ya había sentencias previas. Por ello pedía que se enviara un juez de comisión que viera los caminos y sentenciara definitivamente.63AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-1, ff. 20r-21r.

Al final, la soberana optó por admitir las peticiones de El Pedroso y de la ciudad de dejar el pleito en manos de un juez de comisión, por lo que envió al licenciado Andrés de Ayvar, quien se encontraba en Gibraleón, para que juzgase y determinase en el pleito. Este llegó a Cazalla de la Sierra en septiembre de 1513 y mandó entrevistar a los testigos aportados por ambas partes, además de hacer pesquisas por su cuenta.64El interrogatorio realizado a los testigos aportados por Cazalla de la Sierra se halla duplicado: AGS, CRC, leg. 36, doc. 1, ff. 1r-31v; y doc. 1-3, ff. 86r-199r; el referente a las gentes de El Pedroso en AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-3, ff. 40r-86r; y las pesquisas hechas por el juez de comisión en AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-3, ff. 199r-217v. Destaca, en este sentido, que junto a vecinos de las poblaciones sevillanas cercanas al camino también se tuvieran en cuenta a gentes procedentes de Sevilla, Cantillana y de diversas poblaciones pertenecientes al Maestrazgo de Santiago, todos ellos arrieros o personas que frecuentaban esta ruta. A todos ellos se les encuestó sobre el estado de ambas calzadas, su longitud y seguridad, la existencia de lugares donde los animales pudieran abrevar y la dificultad de sortear los diferentes cursos de agua, especialmente el arroyo Parroso. Como cabría imaginar, las respuestas de los testigos aportados por cada parte mantenían que su camino era mejor, más seguro y corto; lo que sí destaca es que la mayoría de los entrevistados de oficio por el juez, a quienes se presupone imparciales, concordaban en que, si bien ambos caminos tenían una longitud similar, la ruta de Montegil era más sencilla y cómoda de transitar, pudiendo hacerse el camino en una jornada.65Muchos de los entrevistados comentaron que ambos caminos tenían una longitud de aproximadamente 7 leguas (AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-3, ff. 86r-100r y 200r-217r), en cambio, otros optaron por especificar el tiempo que les llevaba recorrerlo ya que, pese a haber una distancia similar, no costaba el mismo tiempo completarlos. Es el caso de Antón Gil, quien explicó que habiendo partido de «de Caçalla para yr a Cantillana de invierno salido el sol y llegado por el dicho camino de Montegil antes que se ponga el sol a Cantillana e por el camino de Pedroso ha partido de Caçalla mas temprano y llegado mas tarde» AGS, CRC, leg. 36, doc. 1, ff. 3v-4v.

Otro de los intereses que preocupaba al comisionado era la posibilidad de que la prohibición del uso de uno de los trayectos hiciera que los servicios del otro, ahora sin competencia directa, aumentaran sus precios. Así, no dudó en preguntar que, si las gentes «hubiesen de yr por el dicho lugar de El Pedroso resçivirian mucho danno porque les encarescerian las posadas y mantenimientos, lo que no harian sabiendo que tienen libertad de poder yr por otro». Inquietud confirmada por parte de los declarantes, puesto que varios compararon los precios de varios productos de las posadas cuando se permitía circular por ambos caminos o únicamente por uno, mientras que uno en concreto afirmaba tajantemente que «los trabtan mejor quando saben que pueden yr por otro camino».66AGS, CRC, leg. 36, doc. 1, ff. 30v-31r.

Junto a estas interrogantes, había otra batería de preguntas que se centraban en las relaciones conflictivas entre ambos concejos, así como sobre las tropelías y desmanes que ambos bandos habían cometido. Igualmente se planteaba la idea de si tras la defensa del camino de Montegil había algún interés oculto, como el privilegiar a los dueños de las ventas situadas en él. Todos los testigos negaron este hecho, además de alegar que entre los dueños de las posadas de ambos trayectos había vecinos de El Pedroso, por lo que no existía un interés en perjudicar a los mesoneros por ser vecinos de esta localidad.

Llama la atención, no obstante, que a los declarantes por parte de Cazalla de la Sierra se les preguntara acerca del estatus del camino de Montegil, concretamente si desde tiempo inmemorial era «camino publico y real comun y conçegil para todos los que an querido y quieren caminar por el».67AGS, CRC, leg. 36, doc. 1, f. 13r-v. Todos ellos indicaban que este había sido de uso libre desde hacía al menos treinta años, algunos de ellos incluso se retrotraían más en el tiempo invocando los recuerdos de sus abuelos o de los ancianos del lugar.

Acabados los interrogatorios, Andrés de Ayvar, en presencia del escribano y de varios testigos y procuradores de cada parte, fue a ver por sí mismo y medir ambos recorridos. Tras constatar que la diferencia entre ambos era mínima,68Mediante el uso de un cordel de 10 brazas atado a dos estacas el juez y los procuradores midieron ambos trazados. La mensuración del camino de Montegil dio un total de 24.300 brazas (c. 40,58 km), mientras que la de El Pedroso fue de 23.740 brazas (c. 39,64 km). AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-3, ff. 217r-219v. los representantes de ambas poblaciones pidieron que se midieran y observaran otros tres tramos más, que eran atajos o desviaciones existentes dentro de los caminos principales, y que eran usados por los habitantes de las villas cercanas dependiendo del estado de las vías principales.69AGS, CRC, leg. 36, doc. 1-3, f. 13r-v. Esta enumeración de diversos trazados posibles dentro de una misma ruta es una evidencia más de la idea enunciada por Oana Toda del dinamismo de los caminos medievales frente a las calzadas de piedra, el cual permitía a los viandantes tomar pequeños desvíos o atajos dependiendo de la existencia de dificultades.70Toda, «Evidence on the Engineering», 179-182; y Toda, «Căi de comunicație», 274.

Lamentablemente, la documentación relativa a este pleito acaba en este punto, por lo que no sabemos la resolución del mismo. Con todo, a través de este conflicto enquistado a lo largo del tiempo podemos observar cómo desde la ciudad, que desde un principio había apoyado el monopolio del camino de El Pedroso, se buscaba canalizar el flujo de viajeros por un camino concreto. Para ello prohibió el uso de trayectos alternativos y obligó a los transeúntes a circular por lugares donde se cobraban determinados impuestos de paso que revertían directamente en las arcas de la urbe. Todo ello aún a costa de tener que invertir en nuevas infraestructuras o prescindir de otras ya construidas. También nos permite observar cómo las poblaciones afectadas por estas políticas lucharon para no verse aisladas de las rutas principales, pues podía suponer su propia supervivencia.

4. CONCLUSIONES

⌅A lo largo de las páginas precedentes hemos podido observar cómo el concejo hispalense trató de controlar los flujos de personas y mercancías con el fin de sacar provecho del mismo. Esto se ve especialmente en el territorio que se encontraba bajo su jurisdicción, pues la ciudad podía privilegiar un trazado frente a otros, ya fuera mejorando el propio camino, dirigiendo la construcción de infraestructuras como puentes y ventas, o directamente vetando el uso de los trayectos contrarios a sus intereses. Políticas que podían generar diferencias con otras jurisdicciones aledañas que, como se ha visto, en ocasiones desembocaron en conflictos que obligaron al soberano a intervenir.

Por otro lado, las decisiones tomadas desde la ciudad podían ser perjudiciales para algunas poblaciones, que se veían alejadas de las principales redes de comunicación, por lo que no dudaron en meterse en largos y costosos pleitos para evitarlo. Con todo, el resultado de algunas de las políticas de la ciudad, como la prohibición del uso de algunos trazados, fue limitado, ya que la ciudad carecía de los medios necesarios para asegurar su cumplimiento y se subestimaba la libertad de actuación de los individuos. Resultado de ello fue que en algunas ocasiones la política del concejo sevillano no consiguió dar forma a la red viaria, sino que fueron los flujos de personas los que marcaron las acciones de la ciudad, tal y como se ha podido observar en los diferentes cambios sobre el lugar de cobro de la roda (El Pedroso, Cazalla de la Sierra y el puente sobre el río Viar).